着物を着、それに伴う所作も必要とされるオペラ『静と義経』は、ある意味ゼロから始める日本オペラ。歴史上に実在した人物を演じることは、西洋オペラとはまた違った感慨がある。大姫の悲しみをきちんと自分のなかに落とし込み、心に残る旋律、なかにし礼氏の哲学を感じる名言と美しい日本語がちりばめられた名作を、共演者とともにつくりあげたい。オペラ歌手育成部に学び、オペラ歌手を志すきっかけとなったのは、イタリアで“本物”の感動に触れたこと、そして幼い頃の祖母が喜ぶ姿。同じように、多くの人が喜ぶ舞台をつくっていきたい。

今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けするコーナー「CiaOpera!」。第29弾は、2019年3月2日に『静と義経』に大姫役で出演される、楠野麻衣氏。ある意味では初めての部分も多い日本オペラや、「大姫」という役へ臨む気持ち、作品の見どころ・聴きどころ、そしてオペラの道に目覚めたきっかけなどを伺いました。

見えてきたのは、源頼朝の娘・大姫の悲劇と、静への憧れ。

ーまず今回は、2019年3月2日、3日に上演の日本オペラ『静と義経』についてお話を伺いたいと思います。楠野さんは3月2日に「大姫」役として出演されますね。今、この作品に関わることへ、どのような気持ちをお持ちですか?

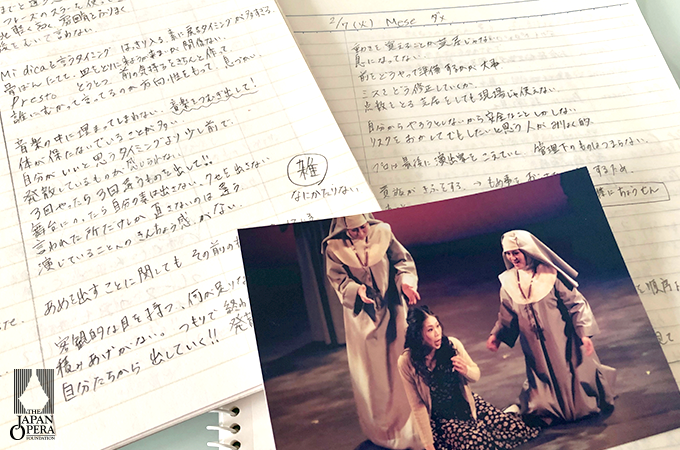

私は、時代物の日本オペラに関わるのは今回が初めてなんです。「日本オペラ」というくくりでは、前回『ミスター・シンデレラ』で赤毛の女を演じましたが、着物を着て、それに伴う所作も必要な作品には初挑戦なので、正直なところ不安もありますが、新しい世界に踏み込むのは楽しみです。この作品に関しては、初演のときのDVDを観たり、スコアから読み取った印象として、今まで観てきた日本オペラのなかでも“グランドオペラ”の形式をとっていて、豪華だと思います。それに、日本に実在した人たち、歴史の教科書で習ったような人物を演じるというのは、感慨深いですね。オペラで脇役を演じるときは、その人物のバックグラウンドまで細かく描かれていないことが多く、想像で演じるしかない部分もあります。今回私が演じる「大姫」という人物も主役ではありませんが、源頼朝の娘として実在した人ですので、彼女について調べると、とても悲劇的な人生を送ったことがわかります。6、7歳という若さで木曽義仲の息子・義高のいいなずけとなりますが、愛する人となった義高は結局、父・源頼朝に殺されてしまうんです。幼い頃に経験した悲しみを引きずったまま人生を歩み、死んでいく。そんな彼女の人生を知った上で演じられるというのは、想像で演じるものとはまた違う思いの深さみたいなものがありますね。

ー確かに、『ミスター・シンデレラ』からはまたガラリと雰囲気の違う日本オペラですね。そして、すでに大姫についてかなりリサーチされているのですね!

そうですね、本を読んだり、インターネットでも調べたり。彼女の悲劇的な人生が物語化された作品にはいくつか目を通しました。歴史上のこととはいえ、確実な記録として残っているわけではないので、文献によって少しずつ書かれていることが違う部分はあるのですが。このオペラのなかには大姫の人生についてはあまり描かれていないのですが、木曽義高の話など要素としてはいくつか盛り込まれているので、自分のなかに落とし込んで臨みたいなと思います。

ーそうなのですね。楠野さんは、この大姫をどんなふうに表現していきたいですか?

これから稽古が始まるので、役柄の解釈については変わっていくかもしれません。ただ、現段階での自分の考えとしては、大姫は静御前に対して憧れのようなものがあったのではないかと感じる部分があります。

ー面白い解釈ですね!静への憧れですか。

はい。大姫自身は、幼かったこともあり自分の愛する人を父親に殺されても何も言えなかったのではないかと思います。一方、静は「しずやしず…」と舞うシーンで愛する人を想い、自分の身の安全よりもその想いを優先している。思っていることを言える強さやまっすぐさに、憧れや、ある種のうらやましさがあってもおかしくはないのかなと。愛する人への想いの強さというのは静も大姫も同じなのでしょうが、その想いから派生する人生はちょっと違ったのだろうなと思います。

ー父・頼朝のやりかたに賛同できなくても、言えずに苦しんだのですね。

そうですね。推測ではありますが。ただこのオペラでは、大姫の死を知らされた時に頼朝が泣いてくれるんです。実際、頼朝の心の中がどうだったのかは誰にもわからないことですが、なかにし礼先生の台本のなかでは、「この涙はわしの最後のひとしずくじゃ」といって泣いてくれているところが、大姫としてはちょっと救われるのかなと思います。

ーそうかもしれませんね。楠野さんの表現される大姫の悲しみにも、注目したいです。もうひとつ、オペラ全体としてのこの作品の魅力というのはどんなところか、お聞かせいただけますか?

物語の終盤で静が歌うアリア《愛の旅立ち》は魅力的だと思います。現世で添い遂げることが叶わなかった義経と、違う世界である「かの国」での永遠の愛を夢見て歌うシーンで、沖縄音階が使われているのが特徴的です。これは、記者会見のときになかにし先生がお話しされていたのですが、この作品を作るときに「かの国」をどのように表現するかを三木稔先生と話し合ったそうです。そして物語の時代には、まだ“異国”であり夢の国であった沖縄の音階を使うことにしたとのことで。そういう発想もすてきだなと思いました。日本オペラ作品の音楽は、どちらかというと近現代的で耳に残るメロディーが少なく、言い方を変えると人によってはちょっと難しく感じるところがあるかもしれません。ただこの作品には静のアリアや子守歌をはじめ、なんとなく耳に残って口ずさめるようなメロディーが登場するので、ほかの日本オペラ作品よりも比較的入りやすいと思うんです。今まで日本オペラに興味がなかったという方にも是非見ていただきたいですね。

心に残る旋律、名言、美しい日本語。魅力に満ちた日本オペラ。

名言だな、と感じる言葉もたくさん出てきます。たとえば、義経を殺したあと、討ち取った義経の首を前にして男たちが語り合うシーンの中では、悪とは何ぞやという問いについて「夢見ることさえも悪であろうか」「人並な力しかない平凡な者から見れば、夢見る人間ほどの悪人はおるまい」という言葉があるのです。私のように夢ばかり見て生きている人間からすると、なるほどなぁと思わず考え込んでしまいました(笑)。これは、なかにし先生の哲学でもあるのかなと思いますし、後半に行くほどそういった哲学的な部分が多くなってくるように思います。

ーなるほど、深みを感じる言葉ですね。以前頼朝役の森口賢二さんにお話をお聞きしたときも、「歴史的には功績を残した人だとけれど、それを成し遂げるために致し方なく悪になった」ということをおっしゃっていたのが印象的でした。

そうですね。結局頼朝が義経やその子、そして義高を殺してしまうのも、自分の経験から来ているのかなと思います。幼い頃に平家に生かされ、後にその平家を自分が倒した経緯があるので、敵対する勢力を生かしておいたら後々自分の身が危うくなるかもしれないと。教科書では実際に起こった出来事しか習わないけれど、そのときに彼らが何を思ったのかということが、なかにし先生の哲学とともに描かれているのが素敵だなと思います。

ー今回の出演者のみなさんとは、共演されていますか?

そうですね、今までにお世話になった方も多いです。父・頼朝役として一番関わりのある森口さんとは、『ミスター・シンデレラ』でもご一緒しました。、坂口裕子さん、家田紀子さんとの共演は初めてですがそれぞれの舞台は何度も拝見しています。中井亮一さんとは『魔笛』をはじめ、藤原歌劇団の舞台で何度もご一緒していますし、泉良平さんとは今も『こうもり』の現場でご一緒しています。弁慶のイメージにぴったりですよね。それに3月3日公演で、静を歌われる沢崎さんには私が入団した年からずっとお世話になっています。今回は私が日本オペラについてまだまだわからないことだらけなので、稽古で必要になる着物や道具のことなどもいろいろとアドバイスをいただき、助けていただいています。

ーでは今回はすでに共演された方も多く、心強いですね。それにしても、稽古着は着物なのですね!

はい、稽古のときから着物や浴衣を着ます。寒い時期だと、薄い足袋じゃなくてちょっと厚めのがいいわよ、なんてことも先輩方から教えていただきました。洋服とは違うので所作についても勉強しなければいけないことがたくさんあります。先日、所作の指導をして下さる尾上菊紫郎先生から「日本人だということに油断をしないでください。」というお言葉をいただきました。外国人は所作を教わるときに自分が日本人じゃないからということで、新しい文化を知るためにすごく真剣に取り組まれるそうです。崩していいよといってもずっと正座していたり。一方で、日本人は油断しがちになってしまう。「日本人だからと言って出来るとは思わないでほしい」との言葉にハッとして、気が引き締まりました。

ー確かに、今すぐやろうとしても出来ることではないですよね。

ドレスだと裾を蹴りながら歩きますが、着物ではすり足で内足になり、歩き方ひとつとっても違うんですよね。西洋の神様は天とつながるように外へと表現しますが、日本の場合は内にこもるような表現も増えます。そういった違いがあるという意味では、本当にゼロからのスタートだと感じています。

ーひとつひとつ、吸収していかれるのですね。マエストロの田中祐子さんや、演出家の馬場紀雄さんとはご一緒されたことはありますか?

田中マエストロは今回が初めてなので楽しみです。馬場先生は日本オペラ振興会に入団して最初に頂いたお仕事、にっぽん丸オペラクルーズの『こうもり』のときにご一緒させていただきました。ただ、馬場先生については、それ以前にオペラ歌手育成部時代に言われて印象に残っていることがあります。試験の審査員として来られたときの講評で「私たち講師陣は、『この花はきれいですよ』と教えることはできても、『この花はきれいだ』と感じる心を教えることはできない。」とおっしゃったんです。感じる心があってこそ生まれる表現があると思うので、歌い手として必要な感性は、教わるものではなく自分で養っていかなければならない、という意味でおっしゃったのかなと思います。

ー楠野さんは、ヨーロッパの作品への出演経験も豊富でいらっしゃいますね。日本オペラの違いや魅力というのはどんなところでしょうか?

日本人の感性で生み出されたものの美しさはあると思います。日本人の心って、ひとことで言い表せないニュアンス、例えば「たおやか」とか「しとやか」とか、そういった言葉の持つ色合いのように日本に生まれ育った人じゃないとわからない感覚ってありますよね。そういった西洋オペラにはない日本人の心みたいなところがいいなぁと思いますね。それと、これは先ほどの見どころ、聴きどころに通じる話かもしれませんが、今回の『静と義経』という作品は特に、日本語が美しく、歌うときに自然に流れる、声に乗せやすい言葉を使ってくださっていると思います。

ー日本語の美しさも注目ポイントなのですね。日本人としては、ますます楽しみになってきました。

オペラ歌手への目覚めは、「本物」がもたらす感動と、祖母の喜び。

ー先ほどオペラ歌手育成部のお話が少し出ましたが、育成部にいらしたときの思い出はありますか。

私は東京の音大ではなく徳島の総合大学出身で、声楽の同期は7人しかいませんでした。オペラがやりたくても相手になってくれる人がほとんどいないという環境だったので、ヴァイオリンの子を引っ張ってきて相手役のパパゲーノを歌ってもらったこともあります(笑)。だから、同じ志を持つ仲間とともに、実際プロのオペラの現場に携わる先生方から教わるという経験は育成部が初めてで、オペラに関することはすべて育成部で学んだなと思います。私はオペラの勉強がしたかったので、進学先については他のオペラ団体もいろいろ調べました。ここの育成部に魅力を感じたのは、歌だけではなく、お芝居、メイク、ダンスステップ、日本舞踊など、オペラをやる上で必要な要素を総合的に教えてもらえるところです。実際、日舞の授業では浴衣の着付けを教えてもらったので、今回のような日本オペラのときにも、稽古着くらいは自分で着られて助かります。イタリア物のオペラに関しては「L」と「R」の発音ひとつとっても、細かく教えていただきました。テクニックだけではなく、舞台人としての心得もたくさん教わりました。なかでも、演出の先生から「今の日本の舞台芸術のなかで、オペラを観に来るお客様は1%ぐらいしかいない。その1%を0%にするのか、2%にしていくのかは、君たちにかかっている。」と言われたことは、この先のオペラ界で生きていく上での覚悟にも繋がりました。

ー本当にたくさんのことを学ばれたのですね。そして、入る前に結構リサーチもされたのですね!

そうですね。上京するきっかけとなったのは大学3年生のときのイタリア旅行でした。ヨーロッパには14日間滞在したのですが、毎日が感動の連続でした。その時に「今までやってきた音楽は全部ウソだった!」と思ったんです。元々は地元の大学の専攻科に行こうと考えていたのですが、やっぱり外へ出て歌の基礎を一から勉強したいと思うようになりました。歌の個人レッスンはいくつになってもできるけれど、オペラのように時間をとって人と一緒に勉強することは若い時じゃないとできないなと。それで資料を取り寄せたり、実際の出身者の方に話を聞いたりしました。

ーなるほど、合点がいきます。それにしても、「今までの音楽は全部ウソだった」という言葉が印象的ですね!どんなときにそれをお感じになったのですか?

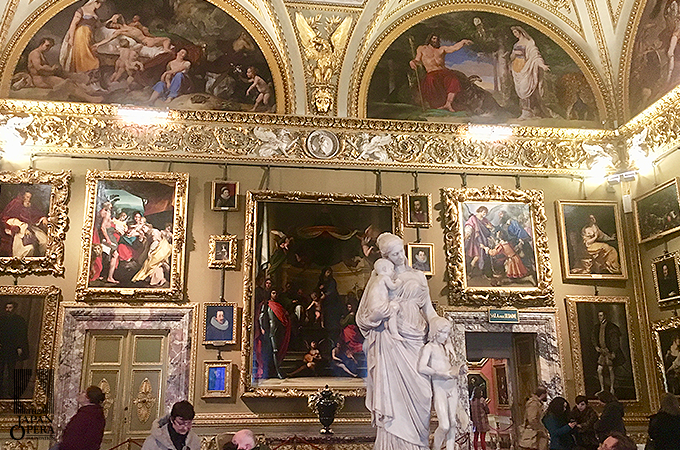

不思議なことに、そう感じたきっかけは絵画作品でした。フィレンツェのウフィッツィ美術館で、ボッティチェリの「ヴィーナス誕生」や「春」を観たときに、雷に打たれたかのように心が動かされたんです。それまでも美術の教科書や写真で見たことはありましたが、これといって良さはわかりませんでした。でも実際に作品を目にすると、大きさに圧倒されて、足元の野の花の細かいところまで丁寧に描き込まれていることにびっくりしたんです。「写真はこんなことまで伝えてくれなかったじゃないか!」って(笑)。本物の良さは実際に出逢ってみなければ分からないんだなと感じたとき、自分がやっている音楽はうわべをなぞっているだけで本質に触れていないように思えてきました。元々「音楽の先生になれればいいかな」と思っていたのですが、もっと良いものを見て、聴いて、本物といえる歌を勉強をしたいと思うようになって。正直、その頃は藤原歌劇団の事すらよく知らなかったのですが、2年や3年という時間を費やすのであれば、自分の力を底上げしてくれる育成機関に行きたいなと思ったのです。

ーそこで、日本オペラ振興会のオペラ育成部を選ばれたのですね。音楽自体は子供の頃からお好きだったのですか?

小さい頃から歌うこと自体は好きだったのですが、元々音痴で。

ーえ!そうだったのですか?

家で歌っていると、母や姉に「音程違うよ。」と言われたりして(笑)。歌うのは好きだけど人前ではちょっと恥ずかしい、と思っていたんです。でも小学校5年生のときに、母の勧めで合唱部に入ってからは、知らないうちに音痴も治って(笑)すっかり歌のとりこでした。うちは祖父母と二世帯で住んでいたのですが、祖母は長らく病気をしていて家にいる時間が長かったんです。私が家で歌っていると、その祖母がこっそり聴きに来て「麻衣ちゃん上手やなぁ。もっと歌って。」と褒めてくれたのが嬉しかったものです。

ーご家族の応援や、お祖母様の笑顔あってのことだったのですね。

はい。祖母は病気による手術の影響で、亡くなるまでの十数年は固形物が何も食べられませんでした。食べることって、人間が生きていく上での大きな楽しみだと思うんですよね。その楽しみを失ったときに、人は何に喜びを見出して生きていけばいいのだろうかと考えると、やっぱり音楽の力って大きいのかなと。当時は子どもだったのでそこまでは考えていませんでしたが、家族が喜んでくれることは幼いながらに嬉しくて、「もっと上手くなって喜ばせたい」と思っていました。今でも、お客様に喜んでいただける歌を歌いたいと思うことに変わりはないし、私が歌手として成長していくことが、誰かの楽しみになっていければ本望だと思っています。

聞いてみタイム♪

アーティストからアーティストへ質問リレー。

澤﨑一了さんから、楠野麻衣さんへ。

ーさぁ、アーティストからアーティストへの質問リレー、今回はどんな質問が届いているでしょうか。

ー日本とイタリアで、一番違うところはどこですか?

この質問が一番難しいですよね(笑)。私のイタリア生活はトータルしても1年ぐらいですし、何から何まで違うことだらけなので一番を決めるのは難しいですが、太陽が違うなとは思いました。留学中にローマまでコンサートを聴きにいって、そのあと半日ぐらい観光したのですが、まだ4月だったにも関わらず数時間外にいただけでやけどみたいにくっきり真っ赤に日焼けしちゃって。その夜はおしぼりで冷やして寝ました。気候って、その土地に住む人を育てるじゃないですか。だからあの太陽が、カラッと陽気なイタリアの人たちを育てるのかなと思いました。あとは、言葉と。

ー太陽と言葉、ですか。

そうですね。現地で触れ合って体感してみないととわからないことの一つかなと思いますね。

ーそれこそ、写真で見るのと肌で感じるのとでは違いますよね。

はい。イタリア人が、「今日は湿気がすごい」と言っていましたが、日本の湿気を知っている者からすると「どこが?」と思ったり(笑)。ナポリへ行ったときは、天と地の間に遮るものがなく、突き刺さるような日差しが心地よくて「オー・ソーレ・ミーオ」はこの太陽を歌っているんだな感じました。

取材・まとめ 眞木 茜