ロッシーニ作曲『ランスへの旅』。2015年に本公演と同じ「ドン・プロフォンド」の役で出演したが、1回目でつくりあげた人物像は踏襲しつつ、“安定”に甘んじることなく、より高みを目指し、役の解釈も深めたい。ドン・プロフォンドは目利きの骨董屋。自分の生き方に誇りを持っているが、本作のなかではまわりを俯瞰して見ている“普通の人”。日常でも身近で起こるような、ちょっとクスッと笑ってしまうような親しみやすい喜劇を、ロッシーニを得意とする共演者やマエストロの園田氏、演出の松本氏とつくりあげる。ロッシーニ作品への臨み方は故・アルベルト・ゼッダ氏から薫陶を受けた。入念に準備して臨む演技と、いっさい“無”になる秘密のプライベートでバランスをとる。

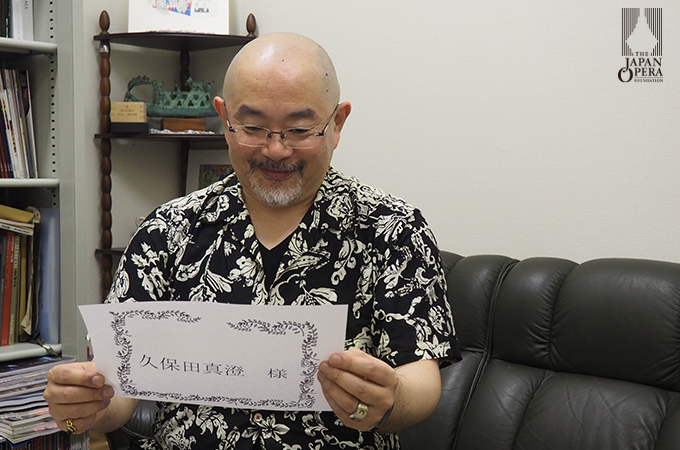

今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けするコーナー「CiaOpera!」。第35弾は、2019年9月5日・6日・7日・8日に新国立劇場オペラパレスにて上演の藤原歌劇団公演『ランスへの旅』に、9月5日・7日のドン・プロフォンドとして出演の久保田真澄氏。作品への意気込みや役に対する考察、見どころ、共演者や指揮者・演出家について、ご自身の舞台へ臨む姿勢や絶対秘密のプライベートなど、お話の数々を伺いました。

普通の人”ドン・プロフォンドを、新鮮なメンバーとともに深める。

ー今回は、9月5日(木)・7日(土)に『ランスへの旅』にご出演される、久保田真澄さんにお話を伺います。久保田さんはこの『ランスへの旅』で、バスの「ドン・プロフォンド」役という、骨董品に目のない貴族を演じられますね。まずは恒例ですが、作品へ臨むお気持ちをお聞かせいただけますでしょうか。

はい。まず、今回のこの『ランスへの旅』は、藤原歌劇団の公演でありながら、もうひとつ日本の大きなオペラ団体である公益財団法人 東京二期会と共同でつくる作品でもあります。なので、私が今まで関わってきたプロダクションとは少し雰囲気が違いますが、そうはいってもこれまで別の機会にご一緒したことのある方もたくさんいらっしゃいますし、みなさんが特に本作の作曲家であるロッシーニの作品を得意としていらっしゃいます。だからすごくいい音楽がつくれると思いますし、とても心強いです。また、いつもとの違いも、いい意味で大変楽しみです。

ーなるほど、二期会の歌い手の方々とも一緒につくりあげる新鮮さがあると同時に、ご存知の方が多く、心強く思っていらっしゃるのですね。具体的には、どんなところにいつもとの違いを感じますか?

そうですね、音楽としてはそれぞれに大きな違いがあるとは思わないのですが、やはりひとつは“人を知っている”かどうかという点でしょうか。藤原歌劇団では、人柄もわかっている方が多いので、「この人だったらこういう風な演技で来るだろう」とか、「こんな感じで音楽をつくるだろう」とある程度想像もつくのですが、二期会の方は、もちろんご一緒したことのある方もいますが、中にはお名前は存じ上げているけれど初めてご一緒する方もいらっしゃる。そういう意味で、「どんなかけあいが生まれるだろう?」という楽しみがあります。

ーそれは、とても楽しみですね!久保田さんご自身も、この作品にドン・プロフォンド役で臨むのは初めてではないとお聞きしました。2015年の公演だと思いますが、前回公演と本公演では、役への臨み方は変わるものでしょうか。それとも、同じことを踏襲されるのでしょうか。

自分としては、1回目で得たものを踏襲しつつ2回目でより深めた表現を、とは考えています。ただ、やはり相手となるキャストの方が違うので、自分の役を前回の方向性で掘り下げたうえで、今度の相手が投げかけてくる音楽や演技によっては、また違う表現に進んでいくかもしれないというワクワク感も持っています。

ーこの作品は、登場人物もとても多いので、よりその公演のキャストならではのかけあいを楽しむことが、ひとつの醍醐味となりそうですね。

そうですね。でも、登場人物は多いのですが、観てる方にはわかりやすいというのもまたいい点です。とてもドラマが複雑に練られているとか、すごく劇的に進んでいく、ということではないのですが、私たちのまわりに普通にあるような出来事が描かれているのです。たとえばちょっとした三角関係で、ジェラシーによる小競り合いが起きるとか、あるいは女性は相手にあまり興味がないのに、男性のほうは女性に興味津々で一生懸命アプローチしてドツボにはまってしまう、とか。そして、周りから見ていていると「それじゃダメなのになぁ」「やめたほうがいいのになぁ」と思うのに、本人たちは気づいていないというような、日常にも普通にありそうだし、ちょっとクスッと笑ってしまうような話がちりばめられた作品なのです。

ーなるほど。私たちに身近で、親しみやすい内容なのですね。久保田さんが演じるドン・プロフォンドという役がどういう人物か、少し教えていただけますか?

ドン・プロフォンドは骨董屋さんで、世界中のいろいろな古く価値のあるものを集めているのです。これは、他の役の人もこの人物をそう感じてくれている、と私は思っていますが、すごく目利きだしものの真贋を見間違わない人だと思います。「この時代はこうだった、何年何月何日に、こんな人物のこんな出来事があった」というようなことが全部頭に入っていて、モノを見ればすぐ見分けられ、そこドン・プロフォンドとしての誇りを感じている人物だと思います。また、そうなるまでに絶対たくさん騙されているとも思うので、人を見る目も鋭いし、いろいろな人種を知っている。ただ、このオペラのなかでは、もしかするともっとも“普通の人”に近いかもしれない。さっきお話したような、ちょっかいを出している男性と相手にしない女性、というようなシーンを見てしまうタイプなのですが、そこに「あなたがた、何をやっているのですか」なんて出ていったりはしない。じーっと、客観的に見ているだけです。で、また別の人から「あなた知らない?」と聞かれると、「いやぁ、別に見たわけじゃないですよ」とごまかそうとしたりする(笑)。人間、そういうことってあるじゃないですか。うっかり見てしまうとか、「これは話さないほうがいいかな」とごまかしたくなるとか。私自身もありますし。本作のなかでは、バランスのとれた普通の人だといえそうです。

ーもしかすると、いちばんお客様に近い立場や視点で、ものを見ているかもしれませんね。

そうかもしれません。お客様が舞台で繰り広げられる出来事を目にして、「大丈夫かな」とか「やめればいいのに」と感じるのと、同じような感情を持っている人物だと思います。

ーそう思うと、とても身近に感じられますね!

見所は、厚みのある重唱。“安定”に甘んじることなく、より良い作品を。

ー久保田さんが、この作品でおすすめする見所はどちらでしょうか?

はい、途中にアカペラの重唱があって。伴奏がなく、私たちだけで音楽を進めていって、私たちが歌い終わった時に初めてオーケストラがバン!と入ってくるのですが、それは私たち登場人物のひとりひとりが絶望している思いを歌っているシーンなのです。オーケストラという伴奏がないなかで、私たちの声だけでそれぞれの思いが表現できて、なおかつお客様へ伝わるものなのかという点と、アカペラが終わってオーケストラの音が入ってきた時に「さぁ、私たちの歌っていた音は正しかったでしょうか!?」というところを、かたずをのんで聴いていただけたら面白いと思います(笑)。それから、もうひとつ。それぞれ人物のアリアは、それはそれで聴きどころです。でもその他、いちばん最後のほうに自分の国を代表して歌う、という重唱があるのです。その歌に、音楽的にイギリスならイギリス、ドイツならドイツ、ポーランドならポーランドとそれぞれの国の色が反映されていて、大変面白いと思います。もちろんそれは、ロッシーニが考える色ではありますが。

ーそれは、どちらも面白そうですね!どちらも、アリアというよりは重唱である点も興味深いです。

そうですね。これだけの人数がいても、アリアというものが与えられている人は数人なのですが、アンサンブルはすべての人物を必要とする聴かせどころでもあります。きちっと響いてくれさえすれば、二重唱や三重唱では聴けないような音の厚みが客席に届くと思います。

ーなるほど、音の厚み、ですか。それはこの作品ならではの味わいですね。また、“絶望のアカペラ”はハラハラしますね!

そうなのです!たぶん聴いているときはあまり気付かないと思うのですが、いざオケと合わさったときにどうか…もちろん、私たちは「絶対に決めたい!」と思っているのですけれど、ズレてしまったら、笑ってご覧いただければと思います(笑)。あ、私たちは反省しますが!

ー(笑)。ちなみに、このたくさんの人物がいるなかで、ドン・プロフォンドというのはどの人物といちばん絡むことになるのでしょうか?

ローマの女流吟遊詩人・コリンナでしょうか。コリンナは、わりとドン・プロフォンドのことを信用してくれている。ドン・プロフォンドもコリンナに対してはしかり、という関係性だと思います。それから、パリのフォルヴィル伯爵夫人。とても強い女性ですが、なんとなく情報がほしいときにはドン・プロフォンドのほうへ寄ってきますし、私のほうでは彼女が聞きたくない情報もいわなければならない場面があるのですが、それを聞いても夫人は私に対しては怒らない。このオペラでは、ドン・プロフォンドに敵はいなさそうだなという気がします。

ーそうかもしれませんね。ドン・プロフォンドは、アリアを聴いても、全体を俯瞰している人物のような気がします。今回5日・7日の同組でコリンナを歌われる砂川涼子さんとは、もう何度もご一緒されていますか?

はい、砂川さんは前回2015年の公演でもコリンナを務めていらっしゃいました。そのときは、たしか組は違いましたが。その時、コリンナとしてご一緒したのは佐藤美枝子さんで、今回は同組でフォルヴィル伯爵夫人としてご一緒します。佐藤美枝子さんは、それ以前にもフォルヴィルを歌われているので、そこからコリンナを演じ、またフォルヴィルに戻ってきたという感じで。どちらも素晴らしいですが、私は佐藤さんのフォルヴィルが大好きです。

ーコリンナ、フォルヴィル伯爵夫人のお二方ともご一緒されているのですね!それは心強いことですね。

はい。別組のフォルヴィルである横前奈緒さん、シドニー卿の小野寺光さんなど、初めてご一緒する方もいらっしゃいますが、よく知っている方も多いです。リーベンスコフ伯爵の小堀勇介さん、別組ですがデリアの中井奈緒さんは、先日『愛の妙薬』でもご一緒しました!私は国立音楽大学で教えているのですが、実はこのおふたり、昔学生として歌を聴いているのです。そんなふたりと、こうしてプロの歌い手としてご一緒できるのはすごく嬉しいことですし、同時に自分の年もちょっと感じますね(笑)。

ーそんなご縁があったのですね!嬉しさ、お察しします。指揮者の園田隆一郎さんとも、もう何度もご一緒されていますか?

園田さん、ご一緒しています。最初は確か『ラ・ボエーム』だったかな。その時の音楽作りに新鮮さを感じたことを覚えていますし、その後いろいろなベルカント・オペラでご一緒しました。すごくしっかりご自身の音楽に対するお考えをお持ちでありながら、こちらのアプローチも広く受け入れてくださる懐の深い方で、歌い手としては安心するし楽しいし、勉強もできて、素敵なマエストロだと思います。

ーそうですか、とても信頼されているのですね。演出の松本重孝さんとは、いかがですか?

松本先生は、それこそ私が学生に毛が生えたぐらいの時からご一緒していますが、その頃からずっとお変わりないですね!お人柄もそうですし、現場でのアプローチのしかた、歌い手との接し方も昔からずっと変わらないと感じます。ご自身から歌い手に「こうしてください」というよりは、歌い手が「こうやりたい」というものに対して、やさしく「なるほど、じゃあそれをこうしてみたらどうですか?」と導いてくださる方です。

ーずっとお変わりない松本さん、そして園田さんとのタッグもばっちりですね。

はい、安心していい舞台がつくれると思います。もちろん、気心しれた方同士だからといって“安定”しすぎず、より進化した“発展”を目指しますけれどね!

人前に立つときは、しっかり準備し楽しむ。オフの日は、“無”になる。

ー久保田さんにとって、ロッシーニの作品というのはどんな存在ですか?

私にとって、自分を世間に知ってもらうきっかけになったのが、ロッシーニの作品だったのです。『セビリアの理髪師』ですけれど。それも、当時は自分で「ロッシーニをレパートリーにしていこう」と思っていたわけではなく、言い方は乱暴ですけど「無理やりやった」という感じだったのです。結果的にはそれが認めていただけて、その時があったからロッシーニ作品の仕事をいただけるようになって、勉強して勉強して、と続けているうちに自分のなかではいちばん核になる作曲家になっていったのです。ロッシーニって、すごくテクニカルなものを求められる部分もあるし、最初は特にそこを強く意識していたのですが、そのうち、世界的な指揮者で、ロッシーニ音楽の第一人者でもあった故・アルベルト・ゼッダ先生と一緒にお仕事をする機会が増えてきまして。そのとき、ゼッダ先生に言われたのです、「君はきちっと歌おうとしているだろう?それは、ロッシーニの音楽じゃないんだよ」と。「この細かい、テクニカルな音符や、装飾音符を歌う事で、何を表現したいのか。それを表現してくれれば、多少音が楽譜に書いてあるとおりでなくても、「アジリタ」(細かい音符が連なる音型)が正確でなく流れてしまっても、それはロッシーニの音楽だ。そこに感情がなければ、ロッシーニの音楽にはならないんだよ」といわれたときに、「あ、そうか」と自由になれた。それまでは、絶対ミスしないように、と気を張っていたけれど、感情という中身がなくて正確であるよりは、少しぐらい音が完璧でなくても中身がきちっとあったほうがずっといいと気付けたのです。もちろん、感情もテクニックも、両方完璧であるに越したことはないと思いますけれどね。でも、感情があることで、音楽やドラマをすごく楽しみながらオペラに取り組めるのです。よく「久保田さんは演技をたくさんする」といわれるのですが、私のなかではゼッダ先生の言葉で気付けたことを、ロッシーニ作品に限らず実践しているということなのです。

ーそうなのですね、ゼッダ氏の言葉で、今の久保田さんのロッシーニ作品への思いや歌、演技への姿勢が形作られたのですね。

私は、実は舞台に立つのが怖い人間なのです。舞台に出る瞬間、「ここで時が止まればいいのに」と思ったりしてしまうぐらい。だから、これから自分が舞台で演じるのはこういう人物、としっかり自分のなかに持っていないと、一歩が出ていけないのです。自分のなかに、詰めきれていない空白の部分が多いと、その部分が舞台に立っているあいだにどんどん大きくなってきちゃって、人に見られているのもイヤになってしまうぐらいなのです。

ーそうなのですか!意外でした!でも、だからこそ、ご自身がしっかり舞台に立つために役の人物像を掘り下げて、演技もされるのですね。

そういうことかもしれません。

ー全然話は違いますが、久保田さん、オフの日はどう過ごされているのですか?

私のオフの日の姿、きっとみなさんが見たらがっかりするだろうなぁ(笑)。本当にすべてのスイッチをオフにして、自分という存在がいない、というぐらい何もしません!「この日は絶対に一日空く」ということがわかっていたら、その日一歩も家から出なくていいという準備を入念にするのです(笑)。そのへんのコンビニやスーパーへちょっと買い物にいくことすらイヤで、家から出ずにつくれるように食べ物も事前に買っておきます。代わりに、そこまではがむしゃらに頑張る。そしてオフの日の前夜、帰って家に入った瞬間から私の“無”が始まります。

ー“無”のための準備も、入念なのですね!

はい。私は犬を2匹飼っているのですが、普段あまり遊んであげられないので、この日ばかりはずっと家で一緒にいて、3匹、いや3人でソファーにずっとぐだーっと寝そべっています。

ー動物は、癒されますよね!それにしても、本当に一日中ご自宅にいらっしゃるのですか?

そうなのです。家の姿、お見せできない(笑)。「休日はどこで過ごされているのですか?」と聞かれることもありますが、外に出ません。外に出ると、どこでどなたにお会いするかわからない、と思ってしまって。そんなこと別に気にしなくても、と思われそうですが、私としてはある程度誰かに見られても大丈夫な状態で人と会いたくて。どなたかにお会いしたときに「私は声楽家です」と名乗っても恥ずかしくない、といいますか。で、服装もなにもダラッと気の抜けてしまうオフの日は、そういう状況にならないために家から出ないのです。

ーお話として伺っていると、とても面白いです(笑)。でも、それはもしかすると、先ほどお話いただいた舞台に出る前と同じかもしれませんね。人前に出るときは、きちんと準備されるという。

まさにそうですね。家の外へ出ることは、舞台へ出ることと一緒のようなものです。私にとって誰かの前に出ることは、すごく努力と思い切りが必要で。人見知りだし、内向的なのですが、そう見えないように自分のテンションをあげていくのです。

ー本当に、全然そうは見えず、いつも明るくてお優しい印象でしたので、驚きました。でも、そうやってまわりの方へいつも気を配っていらっしゃるので、ときどき“無”になる時間は必要ですね。

そう思います。誰にも見せられない、秘密の姿です。

ーそんな秘密の一端を、お話だけでも聞かせていただいてしまい、すみません(笑)。でも、楽しく伺いました。ありがとうございます。

聞いてみタイム♪

アーティストからアーティストへ質問リレー。

中井奈穂さん・小堀勇介さんから、久保田真澄さんへ。

ー今回は、今まさに『ランスへの旅』を一緒につくりあげていらっしゃる中井奈穂さん&小堀勇介さんから、久保田真澄さんへの質問をお預かりしています。

ードゥルカマーラ、プロフォンドとブッフォの役が続いていらっしゃいます、久保田先生へ お作りになるキャラクターが面白くて、稽古がとても楽しみです。愛嬌があるのに、どこかノーブルで…さて、その素敵なキャラクター作りの秘訣は何ですか?ぜひ教えてください♡

なるほど、キャラクターづくりの秘訣ですか。そうですね、たとえばブッファ(喜劇)のオペラに関わる際にまず考えるのは、面白くしようとしないこと。お客様を笑わそうとしないことです。それは、ブッファとは、それぞれの登場人物が真剣に生きていく中での、ちょっした「行き違い」や「ボタンの掛け違い」が、お客様にとっての面白さだと思っているからです。先日おふたりとは『愛の妙薬』でもご一緒しましたが、その時私が演じたドゥルカマーラも、今回のドン・プロフォンドも、自分の仕事が大好きで、ある意味誇りを持っているところは同じかもしれません。自分自身では、そんな風に一生懸命に誇りをもって生きている男性を表現できて、その結果お客様に楽しんでいただけたら本望だと思うのです。それにしても、おふたりは私のことを未だに「先生」と呼んでくれるのですよね。私としては、もうお互い同じ舞台に立つプロなのだし、同じ目線の歌い手同士でやれたらいいなと思っているのですが、当のご本人たちからしたらなかなか難しいのかもしれませんね。でも、一緒に舞台に立てることって、本当にすごく嬉しいことなのです。『愛の妙薬』では組は違いましたが、おふたりと一緒に稽古を重ね、ひとつの作品をつくっていけたことはとても有意義な時間でした。ですから、この間はありがとうございました、また一緒にランスへの旅をつくっていきましょう!よろしくお願いします!という気分です。

ー質問のお答えもさることながら、先生と生徒という関係から、同じ舞台に立つ同志へと変わった喜びと、きっとあの頃と変わらないであろう、温かなまなざしがとても印象的です。私たちも、心温まります。ありがとうございました

取材・まとめ 眞木 茜