作品について

倉本 聰 原作/渡辺 俊幸 作曲/吉田 雄生 オペラ脚本

オペラ全2幕

未来につなげ、いのちの木

再びオペラとして蘇るーー

倉本聰の名作、待望の再演へ

イントロダクション

2024年2月に世界初演し、感動のスタンディングオベーションに包まれた日本オペラ協会公演「ニングル」が、この度、待望の再演を迎えます。

暮らしを豊かにするために森を切り開き、発展を信じた人々が”生命の木”の教えに触れ、再生と共存の道を見出す姿は、現代を生きる私たちに深い問いを投げかけます。

「昔に返せ」「未来につなげ」――この二つの願いが交錯する舞台を再び、日本オペラ協会の想いと共に皆様にお届けします。

ものがたり

第一幕

北海道富良野岳の山裾に拡がる原生林。森に囲まれたそこにピエベツという開拓者の村がある。勇太(ユタ)と才三、光介と信次をはじめとする村の若者たちは、この森を伐採し農地を拡大する計画を進めてきた。

「農地が広がれば、村が豊かになる」彼らはそう信じていた。

ようやくその計画がまとまった頃、勇太とかやの結婚式が行われた。かやは仲間の光介の姉。才三の嫁ミクリは勇太の妹。つまり彼らは家族も同然だった。

ユタはかやとの結婚式の夜、親友の才三、姪で口がきけないスカンポと共にピエベツの森を訪れた。そこで不思議な生き物と遭遇した。

体長15センチくらいの小さな人間。

アイヌの先住民たちはかれらを“ニングル”と呼んだ。アイヌの言葉で“ニン”は“小さい”、“グル”は“人”という意味である。口の聞けないスカンポだけがニングルの言葉を理解できた。

その時、ニングルの長は、彼らにこう告げたのだ。

「森を伐るな、伐ったら村は滅びる――」

ユタと才三はピエベツの森の伐採を計画し、農地開発を推進してき中心人物である。いまさら後戻りできないとユタはニングルに逢ったこともないと主張した。一方で才三はニングルの言葉に衝撃を受ける。たびたびスカンポと共に森を訪れ、ニングルの言葉に耳を傾け始めた。そして、森を守らなければ村の将来はないと考え、それまでの意見を翻して農地開発の反対を訴え始める。

伐採を拒否する才三と農地開発を推進するユタ。二人は完全に対立してしまう。

民吉は息子のユタの行動を案じている。時折、亡くなったかつらに向かって問いかける。

「なぁ、かつら、教えてくれ、豊ってなんなんじゃ」

かつらは民吉の長女で、スカンポの母である。

ある時、民吉はスカンポに「生命の木」の話を聞かせる。

「子供が生まれるとその子の木を植えた 親は子に教えたもンさ

“これがお前の木だ、大事に育てろ この木が枯れるときはお前が死ぬときだ”」

かつらは、二人を空から見守っている。そして、こう歌う。

「もしも、木の実を握っている子が生まれたらそれが希望」だ、と。

開発に反対し、森の伐採には協力しない才三は孤立を深める。仲間の光介や信二ですら、才三をかばうことはなかった。

伐採が始まり2年が経った。村は、ニングルが予言した通り、破滅に向かいはじめた。

大洪水が起こり作物は流され、村の人々の借金ばかりが膨らんでいった。

光介は亡父の仏前で自らの過ちを告白する。実は光介もニングルに逢っていたのだ。しかし、そのことをみんなには云えず、才三を孤立させてしまった。その上、借金が膨らみ夜も眠れない。泣きながら告白する光介に亡き父が憑依する。

「貧しくても幸せだったあの頃に、もう一度戻れ」。

心を病んだ光介は精神病院に運び込まれてしまう。

大洪水の後は渇水だった。かつて森に囲まれたピエベツは水が潤沢あった。その大切な水が、森の伐採により枯れてしまったのである。

村の人々は井戸掘り屋を雇うが、水はなかなか出ない。

才三はスカンポと共にニングルの教えてくれたやり方で水の出る場所を探しあてた。しかし、そのことが原因となって、才三とユタは口論となる。激高したユタは才三を激しく殴りつけ、チェーンソウを押し付け、云う。

「才三、山へ行って木を伐ってこい。お前の女房を泣かせるな」

一人山へ行った才三は、自ら伐った木の下敷きになって命を絶ってしまう――。

第二幕

才三の死によってユタは自責の念にかられる。同時に自分の生活も追いつめられていく。借金を返せなくなり、家も土地も捨てて出て行けと村の人から迫られたのだ。そんな中、妻のかやが子どもを身籠った。

「自分はどうしたらいいのか――」絶望し無口になっていくユタ。

精神病から退院した光介と信二は、才三とスカンポが探しあてた場所で、井戸を掘り始める。来る日も来る日も、周りが呆れるほど、ひたすら掘り続けた。硬い岩盤から水が出るはずもないと陰口もたたかれた。

ところが、ある日。その場所から、遂に水が出たのだ!

「何もかも才三の云った通りになった」

ユタは才三が亡くなった森を彷徨う。そこで、再びニングルの長に遭遇する。

ニングルの長は才三にこう告げる。

「未来につなげ。ゆっくり時間をかけて、森を昔に返せ」

「お前の親父の民吉も自らの『生命の木』を伐って、未来につなごうとしている」。

その言葉通り、自分の「命の木」を伐り死を選んだ民吉もまたニングルが憑依したように才三にこう語りかける。

「その水は誰がくれたか判りますか?その水は森が何千年もかかって貯えた水。

昔に、昔に返せ、森を。昔に返せ、ピエベツを」

民吉の死と引き換えにスカンポは声を取り戻した。

ようやくニングルの言葉に耳を傾けたユタは一人黙々と朽ち木を森に運びはじめた。長く地道な作業をひたすら繰り返すユタ。

ある日、スカンポが大慌てで、ユタをのもとにやってきて叫ぶ。

「ユタおじちゃん、赤ちゃんが生まれたよ、その子、手にドングリを握ってた!」

未来への希望の種が生まれたのだ。

(吉田雄生)

見どころ・聴きどころ

『ニングル』は、ドラマ「北の国から」などで知られる脚本家の倉本聰が1985年に書いた作品で、朗読劇や舞台作品として何度も上演されてきた倉本の代表作。2024年2月、日本オペラ協会はこれを初めてオペラとして上演した。作曲は、2005年放送の倉本脚本のドラマ『優しい時間』の音楽をはじめ、数々のドラマや映画の劇伴を手がけてきた渡辺俊幸。そして、ニッポン放送でラジオドラマの制作などを手がけてきた、倉本の信任厚い吉田雄生が脚本を書いた。初演は、倉本作品初のオペラ化としても大きな話題を呼んだ。

富良野地方の森に暮らすニングルは、身長が15センチほどの「小さな人間」。富良野岳の麓の村ピエベツに暮らす勇太(ユタ)と才三たち若者は、もっと村を豊かにするために、森を開拓して畑にしようと計画していた。しかし、偶然森で出会ったニングルの長から「森を伐るな、伐ったら村は滅びる」と警告される。開発計画の中心にいるユタは今さら計画を反故にできないと、ニングルの存在を否定するが、才三はニングルの言葉を信じたため、次第に村で孤立していく。開発が始まった数年後、村は大洪水に襲われた後に水が出なくなり、ニングルの長の言葉通り危機に陥ってしまう。

この作品のテーマは、人が生きる上での本当の「豊かさ」とは何か、自然と人とはどのように共存していくべきなのか、ということだろう。地震や洪水、集中豪雨、猛暑など、自然の力を否応なく感じさせる出来事が続いている近年、このテーマは実に身近である。便利に豊かに生きていくために自然を壊してきた人間が、自然からしっぺ返しをくらうという物語は、現実に今、この地球上のあちこちで起きていることだからだ。生きとし生けるものすべての「いのち」は等しく大切なものであり、人はその「いのち」を守る責務がある。そのことを、わかりやすい言葉と美しい音楽で描いたオペラ『ニングル』。こんな時代だからこそ、もう一度立ち止まって、「いのち」の大切さと人が生きることの意味について考えてみようではないか。

第一幕

勇太の父・民吉が回すおもちゃから流れる風の音で舞台は幕を開ける。民吉は死んだ娘・かつらの娘で口のきけないスカンポに、昔は星の音が聞こえた、と歌ってきかせる。「自然の大切さ」「本当の豊かさとは」といったドラマのテーマが歌われるこの幕開きは実に印象的だ。

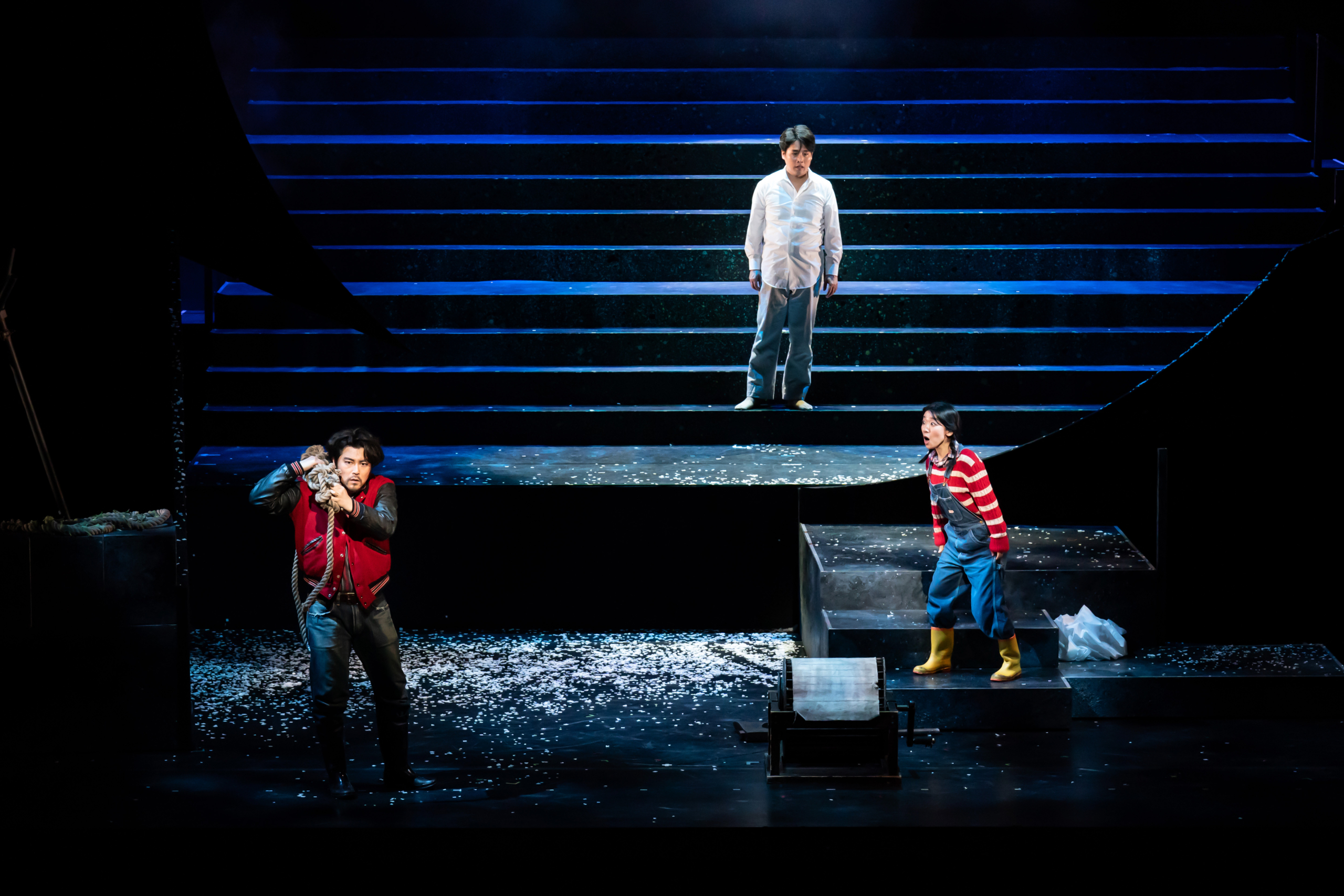

森のなかでユタ、才三、スカンポの3人がニングルに出会うが、最初にニングルが叩く木太鼓の音に気づくのはスカンポで、また彼女だけがニングルの言葉を理解することができる。「口がきけない」というハンディキャップを持っているからこそ、森の木々やニングルという「見えないもの」と人間との橋渡しのような役割を担うスカンポには、言葉のない歌がいくつか与えられているが、いずれも美しく心に残る。

民吉とスカンポが暮らす家には、精霊となったかつらが現れる。かつらは、空に輝く星を通していつも娘を見守っていること、さらに、もし木の実を握った子どもが生まれてきたら、その実を植えて木を育てるようにと歌う。この世には見えなくても生きている「いのち」があると歌うさくらのアリアは、作品中随一の美しい音楽である。

森の伐採が始まり2年。村は大洪水に見舞われて作物が流され、人々には借金だけが増えていく。ユタの仲間である光介も田畑を失い、その惨状に耐えきれず精神を病んでしまう。駐車場を失った田畑だと思い込んで田植えをするシーンは、たいへんに痛ましい。

洪水に続いて、村は渇水に襲われる。才三はニングルに教えてもらったやり方で井戸を掘ろうとするが、そのことが原因でユタと才三は口論となってしまう。怒ったユタは才三にチェーンソーを渡して「妻子のために森へ行って木を切ってこい」と言い、また才蔵の妻・ミクリも「木を切ってきて」と懇願する。夫を理解したいという思いと生活の苦しさからくる重圧が交錯する、ミクリの悲しくも美しいアリアが響く。

ついに才三は森に入っていき、ニングルや木々たちに対して後悔の思いを歌いかけると、チェーンソーで切り倒した大木の下敷きとなって死んでしまう。才三の絶唱ともいえるアリアは第1幕最大の聴かせどころ。また、目に見えない森の精を踊るダンサーたちと才三との絶妙な距離感にもご注目いただきたい。

第二幕

精神病院を退院した光介は、才三が示した場所で水を掘り当てる。今や自分も家や畑も失いかけているユタは絶望に駆られて森をさまようが、そこでニングルの長と出会う。長は「ゆっくり時間をかけて森を元に戻せ。未来につなげ」と語りかける。

民吉は自らの命を断つことで、スカンポに声が取り戻される。民吉の墓の前で、スカンポは初めて言葉を持ったアリアを歌うが、「口がきけるようになってニングルの声が聞こえなくなった」という箇所は、彼女が「目に見えないもの」と人間との橋渡し的役割を終え、人間の世界の住人となったことを示しているようだ。

ユタに子どもが生まれるが、その子はかつらが予言したようにドングリの実を握って生まれてくる。ユタは「今からでも遅くはない、もう一度あの頃の森を取り戻すのだ」と歌い上げる。フィナーレは舞台上に、死者たち、木々たち、ニングル、そして人間たちすべてが登場し、交錯するシーンとなる。そして最後に星が降る音が響くことで、第1幕冒頭の民吉の歌と繋がる。こうして物語はひとつの円環をかたちづくることになる。

文・室田尚子(音楽評論家)