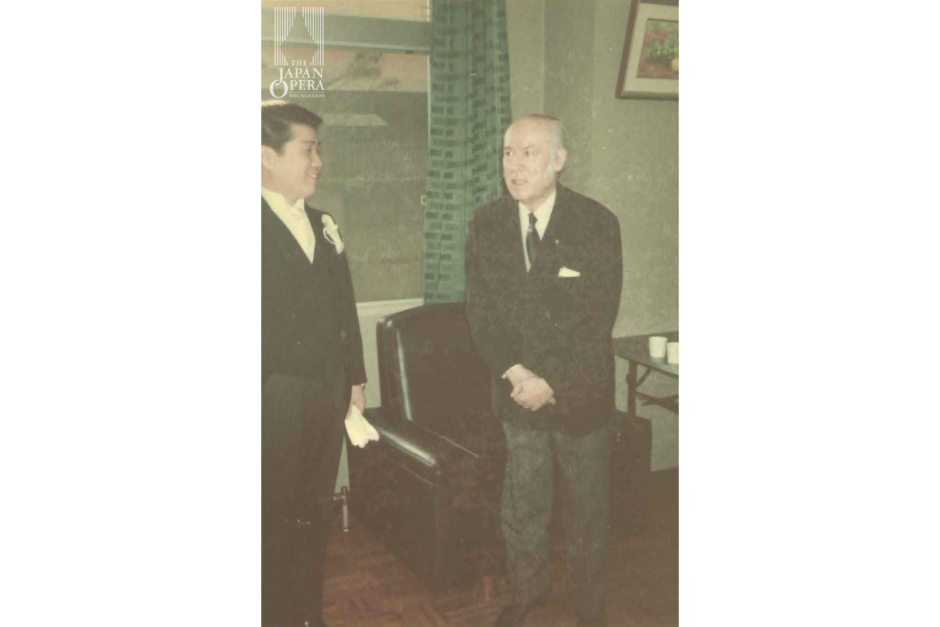

藤原歌劇団、そして日本のオペラ合唱界を長く率いてきた及川貢氏。親交のあった藤原義江氏とのエピソードも語る。

昭和33年、60歳の藤原義江がドン・ホセを歌う「カルメン」でオペラ合唱の楽しさに目覚め、以来60年以上オペラ界に関わってきた。自分で歌うこともしながら、何から何まで手がけてきた中で、様々な人と関われたことが自分の財産。苦労も絶えず悩まされたが、常に得るものも多かった。素晴らしい歌い手や指揮者、演出家が日本のオペラ界の歴史をつくってきたといえる。「藤原のパパ」との思い出は、笑い話、いろいろな厳しさもある、でもやめられない。それが、私のオペラ合唱だ。

今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けするコーナー「CiaOpera!」。第55弾は、2024年6月7日に創立90周年を迎えるにあたり、藤原歌劇団や日本のオペラ界の変遷をその目で見、長らくオペラ合唱団の指導者として歩んでこられた及川貢先生にお話を伺いました。藤原歌劇団での思い出、「プレイングマネージャー」としてのご苦労、そして親交のあった藤原義江氏との貴重なエピソードも語っていただいています。

「カルメン」でオペラ合唱に魅了された。それが、すべての始まり。

−藤原歌劇団は、2024年6月7日に創立90周年を迎えます。このまたとない節目を記念して、創立者である藤原義江氏と親交のあった及川貢さんにお話を伺います。及川先生、まずはご自身の藤原歌劇団での思い出をお話しいただけますか?

はい。私が藤原歌劇団に入ったのは、昭和33(1958)年ですね。当時23歳。数えたらもう今年で66年目、在籍年数が還暦を過ぎてしまったみたいですよ(笑)。なぜ藤原歌劇団に入団したのかという話をしますと、私はそれまで今の昭和音楽大学の前身で、大久保にあった東京声専音楽学校で3年近く勉強していました。当時、そこの校長は下八川圭佑先生でした。私は藤原義江さんのことを「パパ」、下八川さんのことは「親父さん」と呼んでいました。その下八川の親父さんが、昭和9(1934)年に藤原歌劇団が創立して以来ずっとバス・バリトンとして歌っていたのですよ。創立メンバーの一人だったので。だから、親父さんがいるなら単純に私も藤原歌劇団に行くのかなと思ったわけです。

―素敵な呼び方ですね!下八川先生についていく形で、藤原歌劇団に入団されたのですね。

そうです。それで、入団して初めて合唱として参加した舞台が「カルメン」でした。藤原のパパが、イタリア人歌手のアリゴ・ポーラとダブルキャストでドン・ホセを歌って、カルメンは三枝喜美子さんと稲葉政江さん、指揮は金子登さん。その頃六本木にあった、稽古場にも初めて行きました。

当時藤原のパパは60歳、還暦です。歌劇団を立ち上げた頃は36歳でしたけど、そこから24年経っていました。その後パパが全幕通して歌うということはほとんどなかったけれど、その公演は貴重な機会だったのですね。入りたてで、藤原先生がどんなお人柄かなんて見ている余裕は全然なかったですが、柔らかくてソフトで、非常に綺麗な声だなぁという印象でした。アリゴ・ポーラさんの声は強烈でしたね、「うわ、すごいんだな」と。彼は、今の東京音楽大学の前身・東洋音楽学校によく教えに来ていた方でした。そんな主役たちの横で合唱を歌うわけですが、そこで「こんなに楽しいものなのか!」「こんなに輝かしく舞台で演じて歌えるものか!」と、オペラの合唱の魅力に捕まってしまったのです。実際、合唱が歌う部分はカルメンやドン・ホセの次に多く全幕出演しますし、1幕ごとに人物も衣裳も変わっていろいろな役になれる。最初は兵隊のコーラスから始まり、女性陣はタバコ工場の女工さんたちで出てくる。それから「ハバネラ」があって、2幕のエスカミーリョと共に歌う酒場のシーン。3幕には密輸団たちのシーンで山に行くし、4幕ではまた闘牛士で出てくる。当時はアクターとか助演の人なんて頼むことができないから、合唱の人たちが歌いながら役柄を変え、衣裳を変えて、何から何までやるということでした。最初の経験がその「カルメン」だったからこそ、その後30何年間もどっぷり合唱の世界に浸かっちゃったのですね。

―その体験が、先生のこんにちに続いているのですね。

はい。実際にはその後ソロの役も歌いましたが、あえて脇役。やりたいことは、いつも合唱でしたね。私が入団した後、すぐに創立35周年、40周年と続いたので公演もいろいろあって、「カルメン」だったらレメンダード、「ラ・トラヴィアータ」ではガストン、「蝶々夫人」だったらゴローを歌いました。1951年になると、藤原歌劇団の合唱指揮者になりました。普段は指導する側だけど、本番になったら副指揮者に任せて自分も舞台に乗って歌っていましたよ。そんなことで、70歳過ぎまでずっと藤原歌劇団で合唱指揮をしていた。その延長線にあるのが、新国立劇場合唱団です。今から27年前の1997年に新国立劇場ができたとき、初代の芸術監督はバリトンの畑中良輔さん。完成の1年半ぐらい前、私は畑中さんに新国立劇場の諮問委員会議に呼ばれまして、「劇場の専属合唱団を運営していくにあたって、どういう人材が集まらなければいけないか」みたいなことを話し合いました。2代目はテノールの五十嵐喜芳さん、3代目はトーマス・ノヴォラツスキーというウィーン国立歌劇場の制作畑にいた方、それから4代目の若杉弘さんの代までご一緒しましたね。

何のためにオペラに足を突っ込んだのか、自分が何をしなきゃいけないか、そういうことは全然分からないまま、たまたま最初に出演したのが「カルメン」の合唱。そこで楽しいと感じて、その後もずっと舞台の後ろで縁の下の力持ちとして、実はオペラの大変重要なポジションである合唱団にどっぷり浸かって、こんなところまでいくか、と。1つの経験がこんなに膨らんで、多くのチャンスをいただけて、まさかこのような形で日本のオペラ界に関わるとは思ってもみませんでしたね。

―「カルメン」で合唱に魅了されたことが、すべての始まりですね。

そういうことです。それで日本のオペラ界に長くいられて、歌い手、裏方、表方、指揮者、演出家、もうそういった方々全部と付き合えたということは、自分としては最大の財産です。やっぱり、そういう人たちが全て支え合っているから、総合芸術といわれるオペラというものが完成される。その一翼を担えたということが、かけがえのないことです。

苦労はあれど、得られるものは多い。そうして日本のオペラ界は発展してきた。

―藤原歌劇団合唱部、ひいては日本のオペラ合唱団に多大な功績を残された及川先生ですが、ご苦労も多かったのではないですか?

そうですね、もう、いつもお金のことばっかりでしたよ。そもそも私が入る少し前にも、藤原歌劇団はアメリカに「蝶々夫人」を3回も公演しに行きましたが、これが大変な借金を抱えてしまっていて。行ったはいいけど帰って来られないのじゃないか、とか、そういう時代があったのです。

私が入って5、6年経って、人集めから合唱のスケジュールから、何から何まで全部自分でやらなければいけなくなりまして。地方(労音)公演に行く時も全部連れて行くし、事務方の仕事もする。そして帰ってくると、まずはオーケストラにギャランティを払い、次は裏方さん、大道具さん、小道具さん、メイクさん、照明さんに払う。ようやく合唱団に払う段階になると、もうお金がないのです。合唱団はほとんど私が集めているメンバーで、まだ30歳ぐらいなのにみんなから「お父ちゃん」と呼ばれていたのですが、「お父ちゃん、この間行ってきた旅公演のギャラくれないんだけど、いつ払ってくれるの?」と言われる。それで、藤原のパパとも喧嘩ばっかりしていました。その頃藤原のパパは、滞在していた帝国ホテルから11時半ごろになると藤原歌劇団の事務所に入り、そして稽古場に顔を出していました。ドアを開けると、僕と合唱の人たちが喋っている。稽古時間が終わる頃に事務所の人が「藤原先生が呼んでいますよ」と来るので、僕はパパのところに行くと「おいお前、何を話していたんだ?」「いや、何を話していたじゃないんですよ。この間旅に行ったギャラをくれないから、いつ払ってくれるのかとみんなが僕に言うんです」。するとパパは大きな声で「払えばいいんだろう!」というと、ポケットから“藤原義江”という名刺を出して、後ろに会社の社長さんとか商店の店主さんとかの名前を書いたものを「お前、ここへ行け」と私に渡すのです。その名刺を持って言われた場所に訪ねていくと、「今、藤原先生から電話がありました。どうぞお使いください」とお金を渡してくださる。ああ、このお金で合唱団に払えるのだなと思って事務所に帰ってくるのだけど、事務所の会計に渡すともうあっちこっちにいっちゃって、結局また合唱団の分がほとんどない。こういうことの繰り返しでしたよ。

でもギャラはくれないけれども、地方に行けて、オペラの公演をたくさん経験ができて。東京にいたら生活ができないけれど、朝と夜は宿で食事もできる。厳しいけれどもみんなよく参加してくれていましたよね。

―厳しさの中にも、得るものもあったのですね。

そうでしたね。他にも、最初にお話しした「イタリア歌劇団公演」の話があります。NHKが主催していた公演で、昭和31年から51年まで8回公演されました。私は、3回目から8回目までずっと出ていて、7回目、8回目の時には合唱団のインスペクターもやりながら、何から何まで現場のことをやっていました。これも非常にいい体験でしたね。大抵、招聘というと世界的な歌い手といってもソプラノだけとか、テノールだけということが多いものです。けれど皆さんもご存知だと思いますが、NHKイタリア・オペラの公演は世界的なトップ歌手ばかりが勢揃いで。こんなものが日本で聴けるのか、観られるのか、という状態でした。

思い出深いのは、第8回「パリアッチ(道化師)」と「カヴァレリア・ルスティカーナ」の二本立てでやった時。主演は、プラシド・ドミンゴでした。普通この2作品の主役テノールは求められる声のタイプが違いますから、それぞれ別の人が歌うケースが多いのですが、ドミンゴは両方の主役を一晩で全部歌ったのです。ものすごく強烈でしたね。合唱のメンバーみんな、歌い終わっても楽屋に行かずに舞台袖から這いつくばって見ていました。みんなの顔が客席から見えてしまう、といつも舞台監督に怒られながらでしたけれど、それだけものすごかった。NHKで長いこと音楽部のディレクターをしていた杉理一さんが、この公演にまつわる歴史を書いているのですが、そこにもドミンゴの“カヴァ・パリ”の逸話は出てきます。日本のオペラ界にいろんなショックを与えたのが、このNHKの「イタリア歌劇団公演」だったと思いますね。一方で問題もあって、できた当初のNHKホールは生の声で歌っても響きがほとんど聞こえなかった。来日したソリストたちが「こんな響きの悪いホールで俺は歌えない、帰る」と怒ったりするので、いつも待遇が大変でした。

―ご苦労もありながら、オペラの歴史を築いてこられたのですね。

そうですね。新国立劇場合唱団も作る時の話を、もう少ししましょう。そもそも、日本人の平均的な声質というのは明るくて軽い声。なので、アルト、バスといった声質の人が、なかなかいないのですよね。それなりにキャリアもある人たちをオーディションしたのですが、音程もいい、テンポ感もあってリズムもいいけれども、やっぱり低声といえる人がなかなかいなくて。人材確保がいつも悩みでしたね。これは、今でもそうだと思います。合唱だけでなく、日本の歌い手さん全体に言えることかもしれませんね。

藤原歌劇団での話に戻りますと、昭和40年ごろに藤原先生の息子の義昭さんが制作をやる時代になります。その時、指揮者の岩城宏之を音楽監督としてN響から招き、初めてやった公演が「ドン・ジョヴァンニ」。当時の藤原歌劇団の団員でやはりなかなか声が合う人がいなくて、日本の声楽家として活動している人の中から幅広くキャスティングをした。その中で大橋國一さんというバス・バリトン歌手と出会ったのです。大橋さんはオーストリアのグラーツ歌劇場と専属契約を結んで歌っていたのですが、歌声を聞いて「ああ、こういう人が日本人にいるのか」と衝撃を受けました。それで、ドン・ジョヴァンニは大橋さん、従者レポレッロは宮本昭太さんでキャスティングが決まりました。この公演は、忘れられないですね。大橋さんはすごくインテリジェンスがあって、演技も真に迫るものでした。昔は藤原先生があの柔らかい声で、リリカルなものもドラマティックなものもなんでも歌っていて、お客様もオペラってそういうものだと思っていた節がありましたけれど、そうじゃない。オペラは、それぞれいろんなタイプの声で歌うもの。それを聞かせてくれたのが大橋さんでしたね。

―長く記憶に残る、歴史的な歌声だったのですね。及川先生の数々のご苦労も、興味深いお話ばかりでした。

藤原歌劇団創立40周年の時に、一度だけ「プレイングマネージャー」として表彰してもらったことがあります。つまり、合唱の現場から人集めから事務の仕事から、何から何までやるということでね。努力賞ということだそうですよ。

藤原義江と、私。笑みの浮かぶ、いくつものエピソードを重ねて。

藤原歌劇団の歴史のなかで忘れてはならない大事なことがあります。昭和16(1941)年に藤原歌劇団が帝国劇場で上演した「アイーダ」を指揮したのが、マンフレット・グルリットさん。ナチスドイツを追われた彼を藤原先生が呼び、初演となった「アイーダ」は素晴らしい公演だったそうです。彼は、戦前戦後の10年間ほど藤原歌劇団のオペラを全て振っていて、昭和27(1952)年には二期会での創立公演となる「ラ・ボエーム」も振っています。日本でのオペラ公演に、とても意欲があったのですね。それから彼は、日本人のソプラノ歌手である日高久子さんと結婚し「グルリット・オペラ協会」を立ち上げました。その協会は長くは続かなかったものの、彼が昭和16年(1941)藤原歌劇団の「アイーダ」を振るチャンスに日本に来ていなかったら、日本のオペラ界は発展しなかったといっても過言ではないです。

ある時、プッチーニのオペラ・アリア中心のコンサートが、福永陽一郎さんの指揮、オーケストラはABC交響楽団でありました。はじめのオペラ「レ・ヴィッリ」のロベルトのアリアを歌う人が途中で降りたので、福永先生が私に白羽の矢を立ててくださいました。そこで、大先生「グル先生」のレッスンを受け、自信を持って出演しました。私が東京文化会館でオーケストラをバックにオペラ・アリアを歌ったのは、これが最初で最後でしたね。

―藤原歌劇団には、そのような歴史もあるのですね。藤原先生との思い出エピソードも、何かお聞かせいただけますか?

もう、笑い話ばかりですけどね(笑)。あれは創立35周年記念公演だったかな。「リゴレット」をやった時に、藤原のパパが急に「及川、俺出たいんだけど」と言い出した。出たいんだけどと言ったってもうキャスティングは済んでいるし、パパは70歳です。どうするんですか?と聞いたら、「アクターみたいな感じで」って。「リゴレット」の第1幕第1場はマントヴァ公爵の夜会のシーンで、大勢出てくるのですが、「俺はそこにアクターで出たい」と言ったのですよ。衣裳は、もうすでにパパ自身がマントヴァ公爵を何回も歌っていますから、東京衣裳さんに本人用の服がたくさんあるわけです。それを集めてきて、パパを東京文化会館の人の見えない隅っこの方へ連れて行き、メイクの地塗りだけして、タイツを履かせて、ズボンを履かせて、と全部私がやりまして。私ももちろんメイクをして、スタンバイ。本番が始まって、マントヴァ公爵とボルサが階段のところへ行くタイミングで、「1回横切るだけですよ」と私とパパは下手から一緒に出て、反対の舞台袖へ。そしたら「もう1回行きたいな」って。仕方ないので、同じようにもと来た道を往復したのです。これは、舞台で藤原義江がアクターで出た貴重な瞬間です。藤原歌劇団の公演記録にもちゃんと残っていますね。あの時オペラを見ていた人はびっくりしたでしょうね、あれは誰なんだと。

1966年の「トスカ」での思い出もあります。その時、私は最後のシーンでカヴァラドッシを撃つ鉄砲隊の隊長をやっていたのです。合唱だけじゃなくて、お金がないからアクターも全部やらなきゃいけなくて。トスカは砂原美智子さん、カヴァラドッシは五十嵐喜芳さんの時です。鉄砲隊が出てきて音楽が高鳴り、私が「撃て」と合図したら「バン!」と鳴るはずだったのが、2回、3回と合図しても1発も鳴らない。五十嵐さんが、怪訝そうにこっちを見ている。それから当時鉄砲隊の中に、演出家として有名な粟國安彦(当時合唱部員)、粟國淳君のお父さんがいたのですが、彼が「お父ちゃんダメです、鳴りません」と、そちらからも責めるような視線を浴びる。もう、15秒か20秒静止しちゃったわけです。で、何かトラブっているなと思ったのか、鉄砲隊が引っ込む音楽が鳴り始め、私は顔が真っ青になりながらしょぼしょぼ、と戻りました。五十嵐さんは、何もないままズルズルっと倒れて。日本のオペラ界で、ましてや藤原歌劇団のようなプロの公演で鉄砲隊が1発も鳴らなかったのはこの時ぐらいじゃないですかね。結局、原因は準備で火薬をいっぱい詰めすぎたために、“あそび”の部分がなくなったからでした。で、その時藤原先生が最後になんと言ったか。「及川、1発も鳴らないのも不気味だな」。何が不気味だ、こっちは大変な思いしたんだぞ、と。そういうこともありました。

―なんとも絶妙な一言ですね!

もう1つだけ話しましょうか。これは、オペラの話じゃないのです。TBSに「ポーラテレビ小説」というドラマがあったのですが、1970年に「オランダおいね」という作品を放送したのです。実在した「楠本いね」さんという日本初の産婦人科医になる方の物語で、この方はシーボルトの娘なのですが、そのシーボルトの役に藤原先生がキャスティングされたのです。撮影中、パパはセリフが覚えられないものですから、私が紙に書いてカメラの後ろからいつも見せていました。ところがドラマの中で、シーボルトが船に乗って日本にきて、自分の娘のおいねに会うシーンがあったのですが、そこはふたりがテーブルを挟んで向かい合うわけだから、どっちかの後ろに立ってというわけにいかない。セリフをちゃんと覚えなきゃいけないのだけど、パパは覚えられない。だから、仕方ないので僕はテーブルの下に入って、いわゆるプロンプターをやりました。そして、おいねが何かを言うと、返すセリフを私がボソボソ、ボソボソとパパに教えて、そんなやり方でシーンを作ったことがありましたよ。晩年、パパとの付き合いはそういうことばかりでした。まだまだありますが、キリありませんのでこのぐらいで。

―及川先生でないと知り得ないエピソードばかりですね。

真面目な話は何もありませんね(笑)。この帝国ホテルにも、藤原先生との思い出が詰まっていますよ。元々は、鎌倉の方に素晴らしい大きな別荘があったのですが、晩年パパはずっと帝国ホテルの別館のひと部屋を自分のうちみたいにして泊まっていまして。ほとんど家には帰っていませんでしたね。私は、何か外の仕事があると必ず部屋まで迎えに来て、タクシーで仕事に行きました。そういう時代もあったのです。

でも、23歳の私が、60歳のパパが歌う「カルメン」でオペラの合唱の楽しさに目覚めて、60年以上きた。今でも、合唱団だけではなく歌い手みんな、それからオーケストラも、舞台の裏側は厳しい部分も多いでしょうけど、それでもやめられない。それがオペラなのですね。

―素敵な結びを、ありがとございます。貴重なお話ばかりでした。

聞いてみタイム♪

及川貢先生に、ちょっと聞いてみたいこと。

―恒例の番外編コーナー「聞いてみタイム♪」がやってきました。ぜひ及川先生にも、サイコロを振って出た目に書かれている質問に答えていただきたいと思います。

「最近ワクワクしたことは何ですか?」

ワクワクした、ワクワクした…なんだろう。最近はワクワクしたことなんてないなぁ。じいちゃんになっちゃったからね(笑)。私にとってのワクワクは、なんといっても日本のオペラ界、それも合唱マンとして、脇役として、合唱指揮者として、それから育成者として、歌い手さんの原点を作る。そのことだったかもしれませんね。特に、先ほどもお話した新国立劇場の合唱団を作った時が、日本のオペラ界で私が体験した一番のワクワクかもしれません。

合唱って、オペラの縁の下の力持ちで、この人たちが育たなければオペラ界っていうのは成長しないと思っていますので。畑中さんやなんかと、その人材をどうするかと考えていたあの時は、一番良い時だったと思います。

―及川先生のワクワクが詰まったオペラ合唱界の功績から、日本のオペラの未来が作られていったのですね。お話、ありがとございました!