『道化師』のカニオのように、苦しみの果てに激しい感情をあらわにする役が得意だと感じている。それは、もともと自分が持つ性質なのかもしれない。現実と虚構のはざまで感情を制しきれなくなるベテラン道化師の悲劇性を、ご縁ある共演者とともに力の限り表現したい。山口県出身の自分にとって、藤原歌劇団で歌うということは、創立者・藤原義江氏とのご縁を感じる。野球少年から一転、音楽の道で行こうと決めた。これからも全力でお客様を楽しませたい。心に、全力で野球に打ち込んだあの頃の情熱を灯し続けながら。

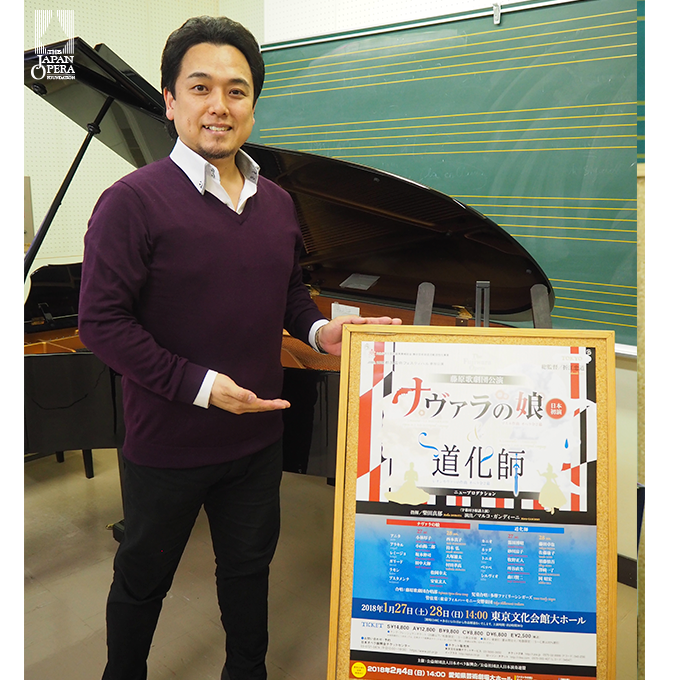

今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けする新コーナー「CiaOpera!」。第18弾は、2018年1月28日に藤原歌劇団本公演『ナヴァラの娘&道化師』の『道化師』へカニオ役で出演される藤田卓也氏に、役に対しての想いや共演者について、そして貴重な野球少年時代についてお話を伺いました。

現実と虚構のはざまで激化する、道化師カニオの感情を表現したい。

ー本日は、まず1月27日・28日に東京文化会館にて上演される藤原歌劇団本公演『ナヴァラの娘&道化師』の2本立て作品について伺いたいと思います。藤田さんは28日に、『道化師』に道化師カニオ役として出演されますね。感情的にも大変な役だと思いますが、公演へ向けての意気込みをお聞かせいただけますか。

感情、大変ですね。途中までは、煮えたぎる感情を出したくても出せないで苦しむという場面もあり、それが最後に道化師として舞台に立つうちに現実と芝居とのあいだで錯乱し、自分の気持ちを暴露してしまう。気持ちを抑えている部分と、表に出て来たときの激しさというコントラストを、うまく表現したいなと思いますね。

ーこのカニオという役は、以前にも演じられたことはありますか?

はい、あります。2009年に広島の方で演じました。本当は、声が成熟してきてから満を持してやる、というような役なんでしょうけど、広島で『道化師』を上演したいというご要望があり、僕もなんとかそれにお応えしたいと思いました。感情的な役ですけど、でも、自分には合っていると思います。発声的には大変ハードな役ですが、表現しがいのある役だなと。

ーたとえばどんな部分に「表現しがいがある」ことをお感じになりますか?

もともと、何かに苦しまされて感情的に激しくなる役というのが得意なのです、どんな役でも。たとえば、ヴェルディの『アイーダ』のラダメス役では第一幕、第二幕の英雄的な場面は少し苦手で、第三幕で状況が悲劇的になり始めると、本領を発揮していると感じられるんです。“ヒーロー”って、なんだか恥ずかしくなってしまうんですよ(笑)。

ーたとえばどんな部分に「表現しがいがある」ことをお感じになりますか?

もともと、何かに苦しまされて感情的に激しくなる役というのが得意なのです、どんな役でも。たとえば、ヴェルディの『アイーダ』のラダメス役では第一幕、第二幕の英雄的な場面は少し苦手で、第三幕で状況が悲劇的になり始めると、本領を発揮していると感じられるんです。“ヒーロー”って、なんだか恥ずかしくなってしまうんですよ(笑)。

ーヒーローが苦手なのですか!意外ですね!

だから、カニオのように最初から最後まであまり喜ばしいところのない役は、「自分の持ち場だな!」と感じますね。嬉しいとか、楽しいとか、ポジティブな表現は苦手かもしれません。自分でも未だに理由はわからないのですが、もともと性格的に激しい部分は持っているのかもしれません。僕は高校3年生まで野球をやっていたんですけど、ある試合で確実にセーフの場面で審判に「アウト!」と言われて、バーンと怒り心頭になり、叫んで抗議したこともありました。

ー高校生まで野球を!それは、ぜひのちほど詳しく伺わなくてはなりませんね!

藤田さんにとって、この『道化師』という作品の見どころはどちらでしょう?

「現実と虚構」を見ていただける点でしょうか。そもそもオペラそのものが虚構ではあるわけですが、その虚構であるオペラのなかにさらに「現実と虚構」がある。ストーリーの終盤に芝居を上演する場面あって、カニオたちが生きている現実と、芝居の場面という虚構が両方あるというその事実が面白いように思います。それから、僕が演じるカニオという人間は、道化師としてすでに人生で何度も舞台を重ねている一座の座長なのですが、そんな人物が“自分”を抑制しきれなくなる、そういう感情的な瞬間を、お客様は目撃することになる。現実にはカニオの妻であり舞台でも相手役のネッダという女性が、一生懸命舞台を成り立たせようとするのですが、それがかえってカニオの暴走を煽って、結局殺人事件にまで発展してしまう。その悲劇性が見どころです。あと、最初の口上は、いいこと言っていますよ!一座のメンバー、トニオが歌うプロローグなのですが。われわれ舞台人としての気持ちをよく表していると思います。

ーそれは、市井の人々の生活を題材にした「ヴェリズモ・オペラ」と呼ばれるジャンルの、標榜にもなっているといわれる有名なひと節ですね。最初から、見どころで始まるのですね。そして、言われてみれば確かに、カニオは自分を制し誰か他の人物を“演じる”ということをずっと続けてきたベテランですよね。そのベテランが自分を制しきれなかったということは、大変なドラマですね。

そうなんです。これは、先ほどお話した2009年に『道化師』をやったときの話なのですが、そのときは『道化師』のあとに『夕鶴』という日本オペラの公演もすぐあとにあったんです。で、その『夕鶴』の稽古に行ったら、僕の相手役のかたが、とは言っても稽古の最中にはおっしゃらなかったのですが、『夕鶴』の公演が終わったあと「実は藤田さん、『道化師』の公演が明けてすぐこちらの稽古に来たときは、すごく「カニオ」で、なんだかすごく怖かったですよ」なんて言われまして(笑)。それから、『道化師』の本番前にも相手役のネッダを演じるかたに「藤田さん、本気で殴らないでくださいね」と。あまりに感情をむき出しにする役なので自然と凄みが出てしまったのかなとか、そんな役を演じていることが多少私生活にも影響して、『夕鶴』の最初の稽古の雰囲気につながってしまったのかなとか。そんなことを思いました。

ーそれだけの凄みが出せるということは、まさに迫真の演技をされていたということですね。鬼気迫る藤田さんのカニオ、必見ですね。

そうですね。まずこの曲、次にこの曲、と辿っていって、今の僕があるということをお伝えできればいいなと思います。

素晴らしい共演者とともに、最高のパフォーマンスをお見せしたい。

ー共演者のみなさんは、これまでもお仕事をご一緒されていますか?

ほとんどの方が初めましてなのですが、トニオ役の須藤慎吾さんとはよくご一緒します。須藤さんは、本当に繊細に周りを見ていらっしゃって、たとえば主役のかたが気持ちよく歌えるようにとか、あるいはプロダクションのチームのみんなが気持ちよく過ごせるようにとか、そういったことをさりげなく考えて、行動してくださる方です。かといって、「俺はこんなことをしています」と主張するのでもなく。僕も、影響を受けている部分はおおいにあります。

ーそうなのですね。指揮者の柴田さんとはいかがですか?

実は柴田さんは、僕が藤原歌劇団に入るきっかけとなったかたなのです。2013年に藤原歌劇団でヴェルディの『仮面舞踏会』という作品を上演したのですが、そのすぐあとに関西歌劇団というところで、同じプロダクションで『仮面舞踏会』を上演しました。そのときに指揮をされていたのが柴田さんで、その公演にリッカルドという役で出たら、当時の当団のマネージャーのかたにスカウトして頂きました。柴田さんは、ご縁をつくってくださった幸運の方だと思います。柴田さんは、音楽の魔術師です。演奏する自分がまるで操られているかのごとく自然に音楽が導き出されてしまいます。

ー演出のマルコ・ガンディーニ氏はいかがですか?

大変情熱的な方で、最初の稽古からもう汗だくになりました(笑)。細かく身振り手振りでやりたいことをご提示くださいます。それを拝見しているだけで、こちらの頭の中にはどんどん作品像が立体的になっていく感覚があって非常に興味深いです。

ー幸運のかたと情熱のかた、楽しみですね!ところでこの『道化師』という作品、短いのでよく他のオペラと2本立てで上演されることはありますが、本プロダクションのようにマスネの『ナヴァラの娘』と対にされることは珍しいですね。大抵、マスカーニの『カヴァレリア・ルスティカーナ』が多いかと思います。

珍しいですよね。僕も、このたび初めて「こういう作品があるんだ」と知りました。ですからこの2本立ては大変楽しみにしていますし、僕は前回『カルメン』に出演して「ホセ」という役を歌っていますが、このホセという人物の出身地はナヴァラです。そんな偶然もあって、少しご縁を感じます。オペラの組み合わせという意味では、他にもいろいろパターンはあるかもしれませんが、やはり『ナヴァラの娘』が日本初演であるという点では、純粋にそれを観る楽しみもあるでしょうね。しかもマスネという作曲家で他に有名な作品といえば、僕も好きな『ウェルテル』、それに『マノン』がありますし、その作曲家の作品であればきっと素晴らしい音楽なのだろうなと想像できます。「ヴェリズモ・オペラ」にも分類されているくらいなので、ドラマチックな音楽でしょうね。

高校球児から、オペラ歌手へ。ドラマチックな転身物語。

ー藤原歌劇団で歌う、ということは、藤田さんにとってどういうことですか?

実は、僕はこの当団の創始者のである藤原義江氏のお母様の出身地、山口県下関市の生まれです。そのため小さい頃から名前を耳にしていましたし、なんと僕の生まれた日は藤原義江氏のご葬儀があった日なのです。とても印象的な日だったと、母はよく言っています。なので、勝手ながら藤原歌劇団にはご縁を感じています。

ーそれは、巡り合わせのようですね!けれど藤田さんご自身は、先ほど高校までは野球をされていたとおっしゃっていましたね。

そうなんです!プロ野球選手になりたかったんです。小学3年生のときだったと思いますが、PL学園と宇部商業という甲子園の常連校の決勝戦で清原選手を見て「かっこいいなぁ、僕も甲子園行きたいなぁ、プロになりたいなぁ」と。野球自体は、父の指導で小学校へあがるまえにキャッチボールなんかを始めていましたけど、それがその小学3年生頃から本格化していきました。高校2年生になって、周りのレベルと比べて自分はそこまでではないかもしれない、という気がして、「別の道を探そう」とプロ野球選手は諦めました。でも、とにかく甲子園だけは出場して、勝って終わろうとは思ったんです。ヒットも打ちましたよ。

ーご活躍だったのですね!野球の道から、オペラの道へ変わる転機というのはありましたか?

ありましたね。野球が終わるまでは野球のことしか考えられなかったのですが、終わってからは進路を考えなければならなくなって、ずっと野球をやってきたので体育関係の世界へ進もうかなとか、心理学に興味があったので心理学の勉強ができる大学へ行こうかなとか、経済にも興味があるなと考えたりしました。それから、文化祭のステージでアカペラコーラスをやったことがあったんですが、そのとき「アカペラって面白いな、音楽の勉強をしてみようかな」という思いも軽く抱いて。で、いざ先生に「お前、どうするんだ」と聞かれたときには絞りきれず、本当にやりたいことを探してみようと思ってひとつずつ消去法で考えていったときに残ったのが音楽だったのです。

ー体育関係ではなかったのですね!

体育は、惰性だなと。今までやってきたことではありましたが、それだけの理由である気がして、自分のなかで消去されました。音楽には、特別な魅力がありましたね。

ーそのとき、藤原義江氏と同じ県の出身であるということは意識されていましたか?

いえ、そのときは、純粋にアカペラが面白くて、アカペラが勉強したかったのです。それで先生に相談したら、ご自身が行かれていた島根大学の教育学部音楽科を勧めてくださって。

ーそこから、音楽の道へ進み始めたのですね。

でも、アカペラが勉強したくて大学へ行ったのに、入ってみたら「アカペラ」という授業もないしクラシックの勉強ばかりなので、最初は「なんでこんなことをしなくちゃならないんだ」と思っていました(笑)。けれど勉強して、ものごとには原理というものがあって、そこからアカペラも派生したんだということが分かってきたときに、やっとクラシック音楽もすんなり受け入れることができました。余談ですが、それまでは全然周りになかった環境でしたし、それに野球の世界は男性が多く、高校も男子校だったので、急に女子の園に来てしまったという意味でも結構カルチャーショックはありました(笑)。

ー音楽の世界は、女性が多いですよね。

ご両親は音楽の道へ進まれることを応援してくださいましたか?

両親は、先生になると思って応援していたようです(笑)。けれど僕自身は、大学の4年間の勉強で急に教鞭をとるというのは難しいように感じて、もうあと2年勉強しようと思って大学院へ進んだのです。そのあともずっと先生になるかどうかを悩みながら勉強しているなかで、大学院の終わり頃に受けた神戸のコンクールで優勝して、それがきっかけで「もうちょっと声楽を勉強しよう」とウィーンへの留学を決めたのです。教員免許も持っていたので、途中までは「もしダメそうであれば教員に」と思ったりもしていましたが、当時就職氷河期といわれていたような時代のなかで、本気で教員を目指している人もいるのに、「こっちがダメならあっち」というような甘い考えは、自分自身すごく恥ずかしく思いまして。僕は声楽一本に絞ろう、と決めたのです。

ーその決意が、今のご活躍を支えているのですね。

今でもストレス解消にはバッティングセンターへ行って、バッティング、ピッチングをしますけれどね。それから、動画サイトで野球選手の投球フォームをスローモーションで見られるので、それらをいくつも見比べるのが最近の趣味です(笑)。

ー投球フォームですか!野球から声楽、ドラマチックな転身でしたが、今でもどこかに野球はあるのですね。お話をありがとうございました。

聞いてみタイム♪

恒例の質問リレーのコーナーです。

今回は、前回お話をお聞きした党主税さんから藤田さんへ、です。

ー舞台に立つ時に、一番気をつけていることは何ですか?

常に意識しているのは、今観てくださっているお客様を全力で楽しませたいということですね。

ーそれは、観ている側としては大変嬉しいですね!

今、目の前のお客様と舞台で向き合っている時間はもう二度とないかもしれませんので、今この時が、お客様ひとりひとりにとって「最高!」と思える時間にしたい、という思いがあるのです。

ーご自身のコンサートのときも、オペラのときも、そういうお気持ちですか?

そうですね、すべての舞台でそう心がけています。コンサートではある程度お客様と直接向き合っていますが、オペラのときは物語の役を演じているので、コンサートのときほど意識的なふるまいにはならないこともありますが、それでも潜在意識のなかで、常にどこかでそのことを念頭に置いています。

ー熱い舞台人としてのお気持ち、ありがとうございました。

取材・まとめ 眞木 茜