音楽は身近にあったが、オペラに出会ったのは大学に入ってから。それでも次第に惹かれ、のめり込んでいく。様々な舞台を経験し、イタリア留学も経て、先輩達への憧れとご縁から日本オペラ振興会の団員へ。2020年の自粛ムードのなかでも、歌と向き合ったり、体を鍛えたり、家族と時間を過ごしたりと、生まれた空白をチャンスに変えてきた。ずっと難しさを感じていたベッリーニに、今だからこそ、自分の持てる「100」と皆の力を合わせて挑みたい。

今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けするコーナー「CiaOpera!」。第47弾は、2021年9月10日(金)11日(土)12日(日)に新国立劇場オペラパレスで上演される藤原歌劇団本公演「清教徒」、9月11日にリッカルド役でご出演の井出壮志朗さん。オペラ歌手になるまでの歩みや、影響を受けた方々、音楽、演技、イタリア時代、コロナ禍での歌との向き合い方、さらには本公演に向けた思いなど、多岐にわたってお話いただきました。

歌を身近に感じて育ち、次第にオペラに魅了されてゆく。

ー今回は、新国立劇場オペラパレスで上演される藤原歌劇団本公演「清教徒」に、2021年9月11日(土)にご出演の井出壮志朗さんにお話を伺います。井出さん、まずご自身の歌い手としてのこれまでの歩みをお聞かせいただきたいのですが、歌に目覚めたきっかけはどのようなものだったのでしょうか?

幼い頃から、歌に興味はありました。実は、叔父がミュージカル俳優の岡幸二郎なのです。母の弟にあたり、高校生ぐらいまではよく舞台を観に行っていましたね。母自身もピアノの先生をしていたので、小さい頃は私もよく弾かされていました。そういうわけで、音楽はずっと身近にあったのです。ただ、まだ歌手になりたいとまでは思っていませんでした。高校3年生で進路を考える必要が出たときになって、改めて叔父の舞台のことや、歌うこと自体は好きでずっと合唱部で活動してきたことに思い至り、「そうだ、将来はミュージカルがやりたい。音大へ行って歌の勉強をしよう」と考えたのです。試験を受けて、無事武蔵野音楽大学に入学しましたが、そこからが大変でした。残念なことに、身近に「ミュージカル」はあっても「オペラ」はなかったので、触れ合う機会もほとんどなかったのです。合唱部にいたといっても、やはりクラシックの声楽とは違いますし、入ったあとは知らない世界ばかりで苦労しました。大学2年生の歌の試験で成績がすごく悪くて、学年で一番下ぐらいだったような気がしますが、そこで「さすがにこれはまずい」と自分のなかで奮起があって。それから、クラシックの発声にも真面目に向き合うようになり、入学した頃ミュージカルがやりたかった思いから、だんだんオペラへと移りのめり込んでいきました。

ー音楽にあふれたご家庭で、井出さんがミュージカルへのご興味が強かったのも頷けます。けれど、学ばれていくうちにオペラにも惹かれ始めた。どういったところに魅力を感じられたのでしょうか?

そうですね、きっかけは、オペラと向き合い出した時期に、改めてどんなアリアや作品があるのかを自分から調べはじめたときだったと思います。ヴェルディのオペラ「リゴレット」のアリアを動画サイトで初めて見て、「すごくかっこいい曲だな!」と感じ、「じゃあどんなオペラの中の曲なのだろう」とDVDを観たらものすごく良くて。もう、大好きになってしまいました。今でも一番好きな作品です。また、大学3年生からオペラの授業が始まるのですが、その授業も「オペラってどういうものだろう」とより深く考えるきっかけになりました。授業では、「フィガロの結婚」のフィガロを歌いましたね。人数も多かったので、一役を何人もで分けて、私は「もしも踊りをなさりたければ」までを歌いました。今思うと、全然歌えていませんでしたけど(笑)。

ーそれまでは、なかなか身近になかった世界だったのですものね。でも、一気に目覚めたのですね。何か、影響を受けた歌い手などはいますか?

そうですね、動画サイトで、ヴェルディ歌いとして有名だったピエロ・カップッチッリというバリトンの歌唱をずっと観ていました。大学の先生がヴェルディをよく歌う方で、その影響から私もヴェルディを歌っていたので、参考にしたかったのです。当時先生に、「こういうクラシックの世界をやるのなら、普通の声ではいけない。人智を超えた声でないといけないぞ」と言われた言葉がすごく印象に残っています。たぶん先生は、空間的な広がりを感じるとかそういうことを言われたのだと思いますが、それまで私にそういう意識はなかったので、何か「この世のものではないような」という強いイメージが湧きました。今でも、歌うときには意識しています。

ー「人智を超えた声」とは、印象深い言葉ですね!

やっぱり学生の時って、どうしても自分ができる範囲で小さくまとめてしまおうとするのですよね。「あ、そこを目指さなきゃいけないのか」と、それを超えた何かをもらった気がする言葉です。あと、影響を受けたという意味では、同じバリトンの須藤慎吾さんですね。須藤さんは、テノールの笛田博昭さんや、バス・バリトンの岡野守さんも出演されていた〈立川市民オペラ〉の「ラ・ボエーム」で初めてご一緒させていただいたのです。本当にすごい方ばかりで、「私もこうならなければいけないな」と思ったものですが、そのとき須藤さんにはとてもかわいがっていただき、飲みに連れて行ってもらったりもして。同じバリトンで、このような方がいらっしゃるのかと感銘を受けました。

ー須藤さんとの出会いは、大きいものだったのですね。特に学生時代や、卒業してすぐの頃に歌って思い出深い役などはありますか?

ヴェルディのオペラ「マクベス」のタイトルロールですね。初めてオーケストラで、一本通してオペラをやった作品です。

ー初めて、オーケストラでのオペラ!しかもタイトルロールですね。

はい。やっぱりオケで歌うというのは、初めてだとすごく大変で、自分の歌のテクニックの足りなさを痛感しました。それに演技の難しさや、オペラを1本やりきると集中力をもたせるのが大変だということも学びました。あとは、なんといってもタイトルロールの大変さ。これは私の持論なのですが、主役というのは周りに立ててもらってこその主役だと思うのです。その人が一人で「私はタイトルロールだ!」と突っ張っていても、それはオペラとして成り立たない。だから、どうやったら人に“立てて”もらえるのかを学ぶいい機会でしたし、今逆に私が主役を立てる側になっても常に考えていることです。たとえば、藤原歌劇団での私の初舞台は「カルメン」でしたが、自分がどのようにすればカルメンを引き立たせられるのか。この舞台がうまく成立するのか。そんな視点を持ってオペラに臨めるようになったのも、「マクベス」の経験があったからだと思います。

ーオペラ全体を見る目というものを得た、大きなご経験だったのですね。

発見を、ご縁を、時間を、チャンスに変えていく。

ーお話にも出ましたが、やはりオペラは音楽としての完成度に加えて、演技も求められてくるかと思います。何か意識していることはありますか?

私は、バリトン歌手のレオ・ヌッチも大好きで。彼の演技は、舞台に登場した途端、特に何をしているわけでもないのに体がもうその役になっているのです。「リゴレット」ならリゴレット、「愛の妙薬」のベルコーレだったらベルコーレ。そこに立った瞬間から、そのあと何をしてもその人物に見える。“こうならないといけないな”と、その舞台姿から感じます。それを意識的にすぐ実践できるかというと難しいのですが、自分が取り組んでいる役があると、次第に私生活での立ち振る舞いが役に近くなってくる感覚はありますね。

ーそうなのですね。自分がその人物であると、無意識にどこかで感じているのかもしれませんね。楽譜の音から人物像を見出すこともありますか?

それはあります。「なぜこのセリフにこの音なのだろう?」「なぜこんな音の動きをするのだろう?」など、考えていくといろいろな発見があります。たとえばモーツァルトは、音の動きからその人物のキャラクターをいくらでも見つけることができます。「宝庫」ですね!ヴェルディ作品は、歌の音以外にもオーケストラのなかに人物の感情を見出すことができるような気がします。

ー音に見出す人物像の考察、作曲家ごとにいろいろと特徴があって面白いですね!今回井出さんが出演される「清教徒」のベッリーニはいかがですか?

ベッリーニは、難しいです!どちらかといえばメロディーが力を持っていて、オーケストラは一見ごくシンプル。歌手としては、メロディーを寄りどころにしつつも、きちんとオケと調和していかないといけないところが難しいです。きちんと合わさると、品のある作品になると思います。あとは和音ですね。ふとした瞬間に、「なんでこの和音が入ってくるのだろう?」と特徴的なところがあるので、お客様にも見つけて楽しんでいただきたいですね。

ーなるほど、メロディーに人物像を見出しつつ、オーケストラとの調和を目指して作品が完成する。ぜひ、実際に聴いて感じてみたいポイントです。イタリアにも留学されていたと思いますが、そこでの発見はありましたか?

イタリアで一番得たものは、生きたイタリア語に触れ、身についたことでしょうか。やはり言葉は、歌う上ではとても大切ですから、よかったと思います。とはいえイタリアは、全体的には少し苦しんだ思い出が多いです。同じアジア出身でも、韓国や中国の歌い手は声もアピールも強く、日本人の私はコンクールなどでも全然残れなかった。何が違うのだろう?とよく考えていました。

ーそうなのですね。でも、そのご経験も含めて、いろいろと得るもののあったご滞在だったのですね。そのあと、帰国して日本オペラ振興会に入られたのですか?

日本オペラ振興会の方にお声がけいただいたのは、先ほどお話しした立川市民オペラの「ラ・ボエーム」出演時だったのですが、そのときはまだ先のことは自分でも模索中で。その後、イタリアから帰ってきて、活躍している先輩方の姿を見て“日本オペラ振興会はやっぱりすごいなぁ。この方々と一緒にオペラをやりたいなぁ”と思い須藤さんにご相談したところ、オーディションで声を聴いてもらえることになって。これもご縁ですね。

ーまさに、ご縁あって、今こうして藤原歌劇団の舞台に皆さまと並び立っていらっしゃるのですね。最後に、もうひとつ。やはりコロナ禍で、オペラ界は今もいろいろと工夫の必要な時期が続いていると思います。昨年、自宅待機を強いられた時期など、どのように音楽と向き合っていらっしゃいましたか?

まずは、一旦本番が全部なくなり、正直「歌をやめようかな」とすら思った瞬間もありました。歌うこと、声を出すことが“悪”のような風潮もありましたし。でも、何もすることがないってこの歳になるとなかなかないことで、だんだんチャンスだと思えてきました。それで、発声を一から見直したのです。その取り組みで基礎がもう一度しっかりして、今にも活きていると思います。また、忙しくて連絡がとれていなかった友人にリモートで声をかけてみたり、《うたいすぎ》というユニットを組んでいるバリトンの杉尾真吾君と動画を撮って、オンライン配信にもチャレンジしたりして。私たちのやっていることって、あまり形に残らないじゃないですか。だから、何か形に残るものをつくりたいという意図だったのですが、結果的に新しい知見も得られました。

ー新しい試みも積極的に行っていたのですね。そういった、前向きな気持ちの原動力となったものは何でしたか?

ひとつは、昨年末に娘が生まれまして。それだけで、まず生きる原動力がありました。また、歌の原動力は、やっぱり「自分の目指すものになるまではやめられない」という思いでした。人生をかけてやっていますしね。とはいえ実際、「カルメン」が中止ではなく7月に“延期”という形になりひとつの目標にできたことは、大変ありがたかったです。

ー娘さんのご誕生、おめでとうございます!歌への強い思いも、心の支えとなったのですね。歌と向き合っている以外の時間は、どんな風に過ごされていたのですか?

実はリングフィットを買いまして、うちで体を鍛えていました。あれは、なかなかいいですよ(笑)。仕事に行って疲れているとやらないですから、時間があってこそでしたね。あとはお酒が好きなので、練習して、運動もして、ちょっとお酒を楽しむ。娘と遊ぶ。そんな日々でしたね。

ー大変ななかでも、できることを楽しまれていたのですね!

自分の「100」を皆と合わせ、ベッリーニの音楽に挑む。

ーでは、いよいよ「清教徒」のお話を伺いたいと思います。ずばり、今、どういうお気持ちで公演に臨もうと思われていますか?

正直、ベッリーニという作曲家自体、私にとっては少しチャレンジなのです。学生時代、ベッリーニの歌曲が自分にとっては歌いづらく感じ、それ以来少し距離を置いてきてしまいました。今回は、出番も多いですし、今までやってきたなかでは一番難しい役になる気がしています。だからこそ、あの頃より年月も経ち成長した今の自分が、どれだけ役を歌いこなせるか、演技でいかに見せられるか、それが挑戦ですね。ここ最近は、大きな舞台に立たせていただく機会も増え、ひとつ舞台を終えるたびに成長した自分を実感できるのです。観てくださるお客様のためにも、本公演ではこれまで蓄積したもの、今持てる「100」を出したい。それで「あ、今の自分の100ではまだ足りないのだな」と感じることで、また大きく成長できる。そこを目指して、とにかく今の自分の精一杯を出したいです。

ーひと舞台ごとに、成長できる。井出さんにとって、本番の持つ意味というのは大きいのですね。

そうですね。もちろんレッスンにも通いますし、稽古も重ねますが、1回の本番が自分に与えてくれるものは、とても大きいですね。本番が自分をつくりあげていってくれる、という感覚は昔からあって。オペラやコンサートの本番もそうですし、コンクールなども。自分の人生のターニングポイントになったのも、そういった本番だったように思います。なぜでしょうね。「今ここを失敗したから、もう一回やりましょう」と、やり直しがきかないからでしょうか。あと、人目に晒されるということも大切かもしれない。ある種の緊張感を感じるということが、自分を大きくしてくれるのかもしれません。

ー緊張感を伴って、一度きりの舞台に臨むという経験が身になるのですね。作品の見どころは、どんなところでしょうか?

やはり、ベッリーニならではの美しい旋律は魅力です。また、要所要所にギュッとまとまった人間ドラマを感じていただけると思います。私の演じる「リッカルド」という役は、冒頭いきなり恋人をライバルに取られてしまうという衝撃的な幕開けで始まり、最後は恋敵を許すという、オペラの中で一番感情の起伏がある人物です。主役のふたり、エルヴィーラとアルトゥーロの恋の行方は、周りのドラマがあって引き立つと思うので、ぜひ全体をお楽しみいただきたいですね。リッカルドは、最初に有名なアリアもありますし。

ー幕開けから、聞き逃せませんね!今回の共演者の皆さんは、初めてご一緒するのですか?

そうですね、同じチームのエルヴィーラ役の光岡暁恵さん、アルトゥーロ役の山本康寛さんとは初めてご一緒します。ジョルジョ役の小野寺光さんは、2021年1月の藤原歌劇団本公演「フィガロの結婚」でご一緒しました。もうひとつのチームでは、アルトゥーロ役の澤﨑一了さん、リッカルドのダブルキャストの岡昭宏さん、ヴァルトン卿の東原貞彦さんは以前から存じ上げていますし、ブルーノ役の曽我雄一さんは大学の先輩です。そういう意味では、顔見知りも多いプロダクションですね。みんなで、いい舞台をつくっていけたらと思います。

ー楽しみと安心感が同居するプロダクションですね。指揮者の柴田真郁さん、演出の松本重孝さんとはいかがですか?

柴田さんも松本さんも今回初めてご一緒します。まず柴田さんは、失礼に当たったら申し訳ありませんが、率直に素晴らしい指揮者だと思います。いろいろなエッセンスをくださいますし、こちらの意見も無下にしない。音楽的にも、歌い手の実力を引き出す指揮をされるので、ベッリーニが歌いやすく感じられるようになり、とてもありがたいです。松本さんも、歌い手のことをすごく理解してくださいます。ある程度は、こちらに任せながら導いてくださるのですが、そのぶん自分で勉強もしなければならない。でも、きちんと自分でつくったものがあれば、意見をきちんと汲み取ってくださるので、私としては大変進めやすいです。

ーおふたりへの信頼も厚く、共演の皆さんともいい相乗効果が生まれ、素晴らしい舞台になりそうですね。

そうですね。これは、日本オペラ振興会に入って本当によかったと思うことですが、たとえば本公演でのダブルキャストで、岡さんや須藤さん、牧野正人さんなど先輩方とご一緒すると、もう学ぶことだらけで。舞台での姿勢だけでなく、本番までの過ごし方、周りへの気遣い、作品に対する姿勢、そして必要なときにはやさしくアドバイスをくださることなど、ひとつひとつに「自分もこうなりたい」と思います。

ー実際、稽古のときにダブルキャストの方と話す機会はあるのですか?

意識的にお互いで擦り合わせるという感じではないですが、その役が必要な稽古に、ダブルキャストで呼ばれることもあるので、そうした時に疑問に感じた点などを質問させてもらうこともあります。今年6月の「蝶々夫人」でご一緒した牧野さんなど、ご自分の考えを伝えてくださり、「でも井出くんの好きなようにやったらいいと思うよ」とも言ってくださるのです。こうした、先輩に後輩が気軽に聞きに行ける環境も、日本オペラ振興会の良さだと思います。いい空気感の中で稽古を積み重ねると、チームワークも高まっていくと思いますし、作品の完成度も高まるのではないでしょうか。

左から伊藤 晴(蝶々夫人)、井出壮志朗(シャープレス)

ー皆さんのチームワークの賜物、今回も楽しみです。最後に、お客様へメッセージをいただけますか?

はい。公演を観に来てくださるお客様は、皆様本当にこちらからの様々なお願いごとにもよく協力してくださり、大変ななかでも私たちを応援してくださいいます。いつもありがとうございますと、心から感謝しています。私たちも、こまめな消毒や換気を行い安全な運営を心がけながら、少しでもいい舞台をお届けして、お客様の応援にお応えしたいという気持ちですので、ぜひご覧いただけましたら嬉しいです。

ーありがとうございました!

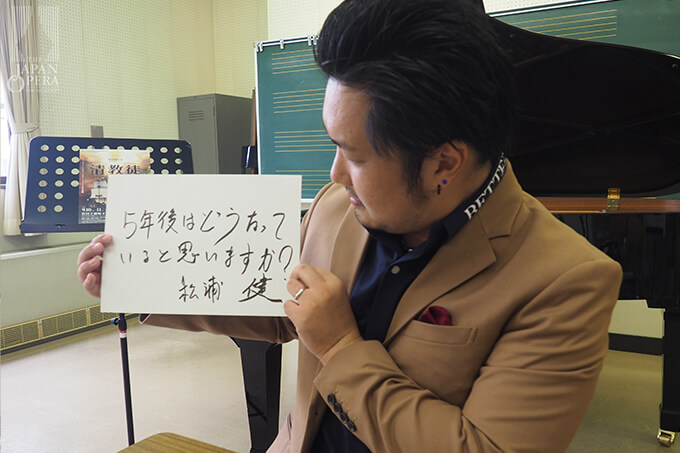

聞いてみタイム♪ アーティストからアーティストへ質問リレー。松浦健さんから、井出壮志朗さんへ。

ーさて、「聞いてみタイム♪」のコーナーです。歌い手だからこそ、歌い手に聞いてみたいちょっとした質問をリレーのようにつなぎます。今回は、松浦健さんからです。

ー5年後はどうなっていると思いますか?

難しいですね!なんだろう。でも、ヴェルディのプリモバリトンの役をやっていたい、は目標ですね。私自身、「バリトンの役割ってなんだろう」とよく考えるのですが、結論としていつもたどり着くのは“父親のような、大黒柱的存在”だということです。

ーヴェルディのプリモバリトン!具体的な目標ですね!やはり、お好きなリゴレット役などでしょうか?

リゴレットは、確かに歌いたいですね!でも、5年後だとまだちょっと早いかな?「ドン・カルロ」のロドリーゴや、「ファルスタッフ」のフォードあたりがいいかもしれません。うん、このあたりの役を歌っていることでしょう(笑)。

ー大変明確な未来予想図、お答えいただきありがとうございます!